トップページ > 片頭痛(偏頭痛)

片頭痛(偏頭痛)

Q:片頭痛とは何ですか?

![]()

片頭痛は、頭の片側あるいは両側にズキズキと脈打つような強い痛みが生じる慢性的な頭痛です。頭痛発作の間はしばしば吐き気や嘔吐を伴い、光や音、においに敏感になる(光がまぶしく感じたり、騒音が辛く感じたりする)ことも特徴です。痛みは体を動かすとさらに悪化するため、しばらく動けなくなってしまうことで、仕事や日常生活に支障をきたすほどの痛みが特徴です。

片頭痛は、他に原因となる病気がない「一次性頭痛」と呼ばれるタイプで、日本では約1,000万人が片頭痛持ちだといわれています。特に女性に多く、有病率は男性の約3.6倍にもなります。10代から患者数が増え始め、30~40代の働き盛りに多くみられますが、50代以降になると次第に減少し、70代以上で新たに片頭痛に悩むケースはかなりまれです。

なお、「偏頭痛」と表記されることもありますが、医学的には「片頭痛」(片側の頭痛という意味)が正式な用語です。

Q:片頭痛で吐き気がおこるのはなぜですか。

![]()

片頭痛は、頭の表面を走る浅側頭動脈という血管の炎症と拡張によってその近くにある神経が刺激され痛みとなって発生します。この血管のすぐ近くには 三叉神経 があり、血管が炎症で腫れたり拡張すると三叉神経が強く刺激されます。

三叉神経が過剰に刺激されると、信号が脳の痛み中枢だけでなく、嘔吐中枢(おうとちゅうすう)や自律神経 にも伝わります。

その結果として、

- むかむかする吐き気

- 食欲低下

- 動くと気持ち悪さが増す

- 光や音に敏感になる

といった症状が片頭痛と同時に起こります。

Q:片頭痛の症状は?他の頭痛(緊張型頭痛・群発頭痛)とはどう違いますか?

![]()

片頭痛の主な症状と、その他の代表的な頭痛との違いをまとめます。

■片頭痛(偏頭痛):

- ズキンズキンと脈打つ激しい痛みが頭の片側(ときに両側)に起こり、動けないほどの強さになります。

- しばしば吐き気や嘔吐を伴い、光や音に対する過敏症状(光がまぶしい、音がうるさく感じる)が現れます。このため、まぶしくて目を開くことができない、などの症状が生じます。

- 暗い静かな場所で横になりたくなるほどつらいのが特徴です。

- 患者さんの約3割に、頭痛が始まる前に視界の一部がキラキラ光るような前兆が生じることがあります。これは閃輝暗点(せんきあんてん)と呼ばれるものです。

- 発作は4~72時間程度続くことが多く、日常生活に大きな支障をきたします。

■緊張型頭痛:

- 頭や首・肩の筋肉のこりやストレスが原因で起こる最も一般的な頭痛です。

- 痛みは頭全体を締め付けられるような鈍い痛みで、片頭痛ほど強くなく日常動作は何とか行える程度の中等度の痛みです。

- 吐き気が出ることはあっても嘔吐することはほとんどなく、しばしば肩こりや首筋の張りを伴う点も片頭痛との違いです。

- 長時間同じ姿勢をとるデスクワークの後などに起こりやすく、慢性的な肩・首のこりが頭痛に波及しているケースもあります。

- 片頭痛持ちの方が緊張型頭痛も併せ持つことも珍しくありません。

■群発頭痛:

- 比較的まれな頭痛ですが、片側の目の奥をえぐられるような激しい痛みが特徴です。

- 年に1~2回、決まった時期(群発期)に集中して発作が起こり、群発期には1~2ヶ月の間ほぼ毎日、決まった時間帯に痛みが生じるのが典型的です。

- 痛みの強さは片頭痛以上で、「痛すぎてじっとしていられない」と言われるほど猛烈です。極めて強い痛みのために「のたうちまわるほど」と表現されることが多いです。

- 発作中は目の充血や涙、鼻水、顔面の発汗など自律神経症状を伴うことも多いです。

- 男性に圧倒的に多いのも群発頭痛の特徴で、有病率は1%未満と報告されています。

Q:片頭痛の原因は何でしょうか

![]()

片頭痛が起こる詳しいメカニズムは完全には解明されていませんが、現在の研究では三叉神経が何らかの誘因(トリガー)炎症や拡張が生じ、拍動するような頭痛が起こると考えられています。頭蓋内ではなく頭蓋骨の外にある頭皮の血管(浅側頭動脈や後頭動脈など)の拡張が関与しているという報告もあります。

片頭痛の誘因(引き金)として知られているものには、次のようなものがあります。

- ストレスや緊張(心身のストレスが和らいだ週末に頭痛が起こるケースもあります)。

- 睡眠パターンの乱れ(寝不足や寝すぎ)。

- ホルモン要因(特に女性では月経前後に起こりやすい)。

- アルコール(特に赤ワインは誘因として有名です)。

- 特定の食べ物(チョコレート、チーズ、加工肉などがきっかけになる場合があります。ただしこれらは人によって違い、食べると必ず片頭痛が起こるわけではありません)。

- 感覚刺激(強い光や大きな音、強い匂いなど環境要因)。

- 天候の変化(低気圧が近づくと頭痛が起こる方もいます)。

こうした誘因が複数重なったときに頭痛発作が引き起こされることが多いです。誘因や症状の出方は人それぞれ異なるため、「自分の場合は何がきっかけで片頭痛が起こりやすいか」を把握しておくことも大切です。

Q:片頭痛はどのように診断しますか

![]()

片頭痛の診断は、症状の経過と特徴を詳しく聞く問診が最も重要です。医師は頭痛について次のような事項を確認します:

- いつ頃から頭痛が始まったか、どういう状況で起きたか(例:朝起きたとき急に、特定の状況でなど)

- 頭痛の持続時間(4時間以上72時間未満が片頭痛の典型)

- 頭痛の頻度(月に何回か、週に何日か、ほぼ毎日か など)

- 痛みの性質や部位(ズキズキする痛みか、締め付ける痛みか、片側か両側か 等)

- 随伴症状(吐き気・嘔吐、光や音への過敏、前兆の有無 等)

- 市販薬を含めた鎮痛薬の使用状況と効果(効いたか効かなかったか)

- 生活習慣(睡眠時間、仕事やストレス、飲酒の有無 など)

これらを詳しく問診した上で、神経学的な診察(視力や顔面の感覚、手足の反射や筋力のチェック等)を行います。多くの場合、片頭痛は問診と診察で診断できますが、必要に応じて血液検査やMRI/CTなど画像検査も行います。これは、脳出血やくも膜下出血、脳腫瘍、髄膜炎といった命に関わる原因がないか除外するためです。こうした危険な疾患が否定され、頭痛の症状が国際的な診断基準に合致すれば片頭痛と診断されます。

普段から頭痛ダイアリー(頭痛日記)をつけておくと診断に役立ちます。頭痛が起きた日時や状況、痛みの程度、薬を飲んだか・効いたか、直前の行動などをメモしておき、受診時に医師に見せると大いに参考になります。

Q:片頭痛にはどのような治療法がありますか

![]()

片頭痛の治療は、急性期の対症療法(発作時の痛みを和らげる治療)と、予防療法(発作自体を起こりにくくする治療)の2本立てで行われます。

■急性期治療(発作時に内服するもの):

- 一般的な消炎鎮痛剤(バファリンやロキソニン、ボルタレンなど)でも軽い片頭痛発作には効果がある場合があります。

- 上記では十分な効果が得られない中等度~重度の発作には片頭痛専用の治療薬を用います。代表的なのがトリプタン製剤と呼ばれる薬で、血管を収縮させて片頭痛の痛みを抑える作用があります。トリプタン系薬剤は医療機関で処方される薬で、イミグラン、ゾーミック、レルパックス、アマージなどがあります。飲み込まなければならない錠剤だけでなく、口腔内で溶けてくれるものや、点鼻薬や自己注射による製剤もあり、症状や患者さんの希望に応じて使い分けます。吐き気が強いときは無理に飲まず点鼻や注射が有用です。

場合によって吐き気止め(制吐薬:プリンペランなど)を併用して症状を和らげます。

■動注治療

最近になって開発されている新しい治療法です。

頭皮を栄養する血管(浅側頭動脈や後頭動脈)の拡張が片頭痛の原因となっているという仮説に基づき、これらの動脈内に異常な拡張を減少させる薬剤を投与することで、片頭痛の症状を改善させる新しい治療法です。詳しく知りたい方はこちらの治療実例も参考にしてください。

Q:片頭痛の予防薬はありますか

![]()

日常生活に支障を来すような重症例では、予防的な治療により発作自体の頻度を減らすことが検討されます。これは「片頭痛発作抑制薬」とも呼ばれ、βブロッカー(血圧の薬)や抗てんかん薬、抗うつ薬など片頭痛の起こりにくくする作用を持つ薬を毎日服用して頭痛の頻度・程度を減らす方法です。

効果不十分または副作用で内服継続が難しい場合には、抗CGRP抗体薬という新しい片頭痛予防薬の注射治療も選択できます。この注射薬は2021年に承認されたもので、月に1回程度の頻度で皮下に打つことで片頭痛発作を起こりにくくする効果が期待できます。エムガルディ、アジョビ、アイモビーグなどが知られています。

Q:片頭痛の発作時に自分でできる対処法はありますか

![]()

はい、片頭痛の発作が起こったときは、できるだけ早めに対処することが大切です。まずは無理をせず仕事や家事の手を止め、静かな暗い部屋で安静にしましょう。明るい光や大きな音から離れ、目や頭への刺激を減らすことで症状が和らぎやすくなります。

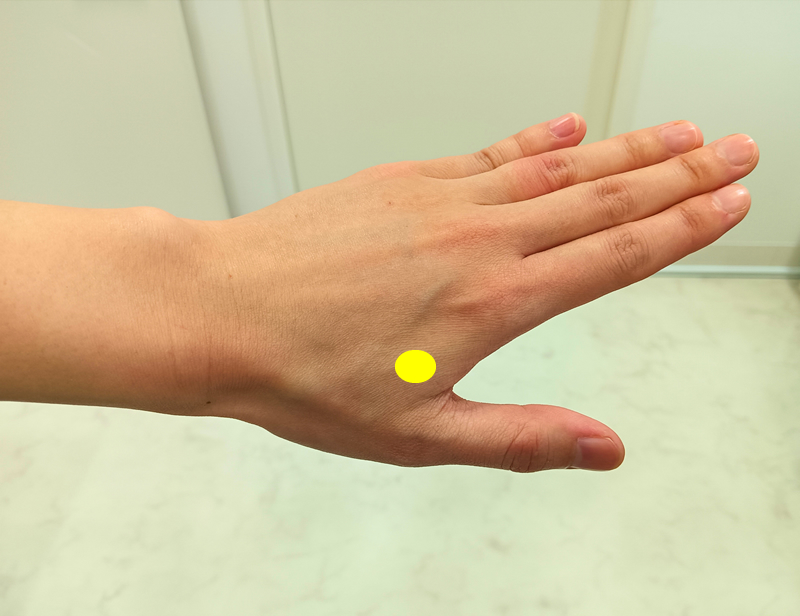

こめかみや額を冷やすと痛みがやわらぐことがあります。冷たいタオルや保冷剤を当てて、血管の拡張を抑えるイメージです。特に下の参考画像にあるように、こめかみや後頭部の血管を冷やすといいです。

逆に首や肩が凝っている場合は、負担を感じる程度でなければ温めてほぐすといった対処が楽になることもあります。

痛みが強い場合には我慢せず早めに頭痛薬を服用することも重要です。市販の鎮痛薬でも効く場合は構いませんが、嘔吐してしまうほどの発作時には無理に飲まず、坐薬や医師から処方された点鼻薬・注射薬があればそれらを使用します。とにかく「これ以上悪化しないうちに抑える」ことが大切です。

可能であれば水分補給を心がけ、カフェイン入りの飲料(コーヒーや緑茶)を少量飲むと痛みが軽減する例もありますが、飲みすぎは逆効果なので注意してください。嘔吐がひどいときは無理に飲食せず、点滴が必要なケースでは早めに医療機関で処置を受けましょう。

Q:片頭痛に効く食べ物や飲み物、避けるべき食べ物を教えてください。

![]()

片頭痛には、脱水が一番の危険因子ですので、水分補給が重要です。他にも、生姜湯(痛みと吐き気に効く)、ペパーミントティー(リラックス効果)、マグネシウムなど効果があるとされます。

コーヒーなどのカフェインは、短期的にはいいのですが、連用すると逆に悪化するので、頭痛がでるときだけに留めるのがいいです。

Q:片頭痛を和らげるツボがあれば教えてください。

![]()

はい、片頭痛のつらい痛みをやわらげるのに役立つツボとして、「太陽(たいよう)」「合谷(ごうこく)」「百会(ひゃくえ)」「天柱(てんちゅう)」 の4つがあります。

いずれも血流の改善や首・頭まわりの緊張を和らげることで、片頭痛の症状軽減が期待できます。

■合谷(ごうこく)

ツボの場所

手の甲側、親指と人差し指の骨が交わるくぼみ「万能のツボ」と言われるほど、頭痛や首こりに効くとされます。

押し方

反対の親指でツボを押し込み、やや強めに圧をかける。10秒ほど押して離すを数回くり返しツボを刺激します。

特徴

肩こりや緊張からくる片頭痛に相性が良いツボです。外出先でも押しやすく、即効性が期待できます。

■百会(ひゃくえ)

ツボの場所 頭のてっぺん、両耳の先端を結んだ線の中心で、ややへこんだ場所にあります。

押し方

中指または人差し指を百会に置き、写真のように両手で軽く支える。5〜10秒、下に向かってゆっくり押す。離すを数回くり返しツボを刺激します。押しすぎると逆に頭が重くなるため、「気持ちいい強さ」で大丈夫です。

特徴

自律神経を整え、頭全体の重さ・締めつけ感に効果が期待できます。

ストレスで悪化する片頭痛に向いており、リラックス効果も高いツボです。

■天柱(てんちゅう)

ツボの場所

首の後ろ、後頭部の生え際の両側。

太い筋肉(僧帽筋)の外側にある、指で触るとわかるくぼみ

押し方

写真のように 後頭部を軽く支えるようにして指で10秒ゆっくり押す。力を抜いて離す。

これを数回くり返す。強く押しすぎないことが大切。「気持ちいい」程度で十分です。

特徴

首すじの血行を改善し、首こり・肩こりが原因の片頭痛に向いています。デスクワークで悪化するタイプの頭痛に効果的です。

■太陽(たいよう)

ツボの場所

目じりの外側と眉尻の延長線が交わるあたり、触ると少しへこんでいる“こめかみ”の部分

押し方

指の腹で優しく、気持ちいい強さで押す。10〜15秒かけてゆっくり円を描くように刺激します。これを数回くり返します。

特徴

太陽のツボ押しに加えて、頭皮マッサージを加えると効果的です。こめかみや髪の生え際など頭皮全体を両手の指の腹でゆっくりもみほぐすと重だるさは改善されスッキリします。特に 眼精疲労やストレスからくる片頭痛との相性が良い方法です。

Q:片頭痛で右側だけ、左側だけが痛むのはなぜですか?左右で違いが出る理由はありますか?

![]()

片頭痛は、浅側頭動脈など頭皮にある血管が炎症を起こして広がると、その炎症が強い側にだけ症状がでるため、右だけ・左だけと片側に偏った痛みが出ます。

ただどうしても血管の関与が重要で、仮に顔の中央に血管が走っていたら中央が痛くなりますが、実際の血管は顔の両側(左右)に走っているため右側だけ左側だけと痛みのシグナルが強い方に感じます。両側の血管に炎症があって痛くても、例えば「右が7、左が4」のように痛みの強さに差があると、脳はどうしても強い方の痛みだけを感じ取ります。

そのため、「右だけが痛い」「左だけが痛い」 と片側だけの痛みとして感じてしまうのです。

右側だけSTA動注による治療で痛みが改善すると左側が痛くなることがよくあります。これは新しい痛みが出たわけではなく、もともと両側とも炎症があったものの、弱い側の痛みを脳が感じ取っていなかっただけです。この期間だけ右側が痛い、左側が痛いとシーソーみたいに変化する人もいます。

Q:雨の日に頭が痛くなるのはなぜですか

![]()

雨の日は気圧(空気の重さ)が下がることで体にかかる圧が弱くなります。そのため、ポテトチップスの袋が低気圧で膨らむように、頭皮の血管も広がりやすくなり、すぐ近くの神経を刺激して頭痛が起こります。片頭痛のある方では、浅側頭動脈などの血管の炎症と拡張が悪化しやすく、痛みが強まりやすくなります。

また片頭痛ではなくても、雨・台風の日や生理のときに頭が痛くなるのは、気圧・ホルモン・血流の変化によって、首・肩の筋肉の緊張や血管、自律神経が影響を受けるためです。片頭痛体質でなくても頭痛が起こることは珍しくありません。

Q:片頭痛を予防するために日常生活で気を付けることはありますか

![]()

片頭痛の予防には生活習慣の改善がとても大切です。以下のようなポイントに留意してください。

■規則正しい生活リズム:

睡眠不足や寝過ぎは片頭痛の誘因になります。毎日できるだけ一定の時間に寝起きし、自分にとって最適な睡眠時間を保つようにします。

■ストレスのコントロール:

ストレスは片頭痛を悪化させる一因です。適度に休息を取り、趣味の時間を持つなど上手に発散しましょう。心身の緊張を溜め込まない工夫が必要です。

■適度な運動習慣:

痛みがないときに軽い運動をすることは体調管理に有効です。散歩やストレッチなど無理のない範囲で定期的に体を動かし、血行を良くしておきましょう。ただし激しい運動はかえってストレスになる場合もあるので、具合と相談してください。

■片頭痛の誘因をできるだけ避ける:

自分にとって頭痛を誘発しやすい要因がわかっている場合は、可能な範囲で避けます。例えば強い光で誘発される人は日常生活でもサングラスや調光レンズの眼鏡、帽子等で明るい日差しを避ける工夫をします。騒音が苦手な場合は耳栓や静かな環境づくりを検討します。アルコールは片頭痛の大きな引き金ですので控えめにし、特に赤ワインなど誘発しやすいお酒は避けましょう。

■頭痛が起きそうなときは早めに休む:

「今日は片頭痛が起きそうな予感がする」といった前兆や誘因に心当たりがある場合、無理せず早めに休息を取ることも予防になります。軽い前兆の段階で市販薬を服用して悪化を防ぐことも一つの手です。

このほか、天候(気圧の変化)や月経周期など自分ではコントロールできない誘因もあります。そういった要因で片頭痛が起こりやすい方は、いつでも服用できる頓服薬を常に携帯し、早めに対処できる準備をしておきましょう。日頃から頭痛の記録(頭痛ダイアリー)をつけておけば、「どんな生活パターンのときに頭痛が起きやすいか」が見えてきますので、予防策の計画に役立ちます。

Q:どんなときに病院を受診すべきですか

![]()

「頭痛くらいで病院に行っていいのだろうか?」と悩む方も多いですが、次の場合は医療機関の受診を検討すべきタイミングです。

■頭痛で日常生活に支障が出ているとき:

仕事に集中できない、家事や育児がままならないほどの頭痛が繰り返し起こる場合は、我慢せず専門医に相談しましょう。適切な治療によって痛みを和らげ、生産性を取り戻すことができます。

■市販薬を頻繁に使わざるを得ないとき:

市販の鎮痛剤で対処していても、週に2日以上痛み止めを飲む状態が3ヶ月以上続く場合は受診をおすすめします。鎮痛薬の過剰な使用はかえって薬物乱用頭痛(薬の飲みすぎで起こる慢性の頭痛)を引き起こし、症状をこじらせる恐れがあります。

■これまで経験したことがないタイプの頭痛が起きたとき:

普段の片頭痛と様子が明らかに異なる頭痛を感じた場合も要注意です。例えば、「今までにない突然の激しい頭痛」や「徐々に良くならず日に日に悪化していく頭痛」があれば、念のため検査を受けて原因を調べる方が安心です。特に今まで片頭痛で吐いたことがないのに嘔吐するほどの頭痛になった場合や、手足のしびれ・脱力、呂律が回らないといった神経症状を伴う頭痛が出現した場合は、深刻な病気(脳卒中や髄膜炎など)の前触れの可能性もあります。すみやかに脳神経外科や神経内科を受診してください。

■突然発症した激しい頭痛や危険な症状を伴うとき:

「雷に打たれたような急激な頭痛」(突然後頭部を殴られたような衝撃的痛み)が起きたり、意識がもうろうとする、けいれん、高熱、首の硬直などの症状を伴う場合は、ただちに救急受診が必要です。くも膜下出血や脳炎・髄膜炎など命に関わる疾患が隠れていることがあります。「今まで経験したことのない最悪の頭痛」が来たら、ためらわず緊急対応をとりましょう。

上記のようなケース以外でも、「頭痛が長引いて不安」「鎮痛薬が効かなくなってきた」など心配なことがあれば、一度受診してみることをおすすめします。頭痛専門外来や神経内科では、頭痛の種類に応じた詳しい検査や治療薬の処方が可能です。適切な診断のもとで治療を受ければ、QOL(生活の質)が大きく向上するケースも多々あります。

Q:片頭痛に前兆(閃輝暗点)はありますか?

![]()

はい、ありますが、全員ではありません。片頭痛の患者さんのうち、約3割の方は頭痛が始まる直前に「前兆」が現れます。典型的なのは視覚の前兆で、(いわゆる閃輝暗点〈せんきあんてん〉)が徐々に広がっていく症状です。この光の模様は5~60分ほど持続し、その間に範囲が広くなっていき、やがて消失します。すると、それに続いて頭痛が起こり始めます。閃輝暗点が出ている間はまだ頭は痛くないのですが、続いてくる頭痛発作の予兆と言えます。

視覚以外の前兆としては、手足の片側のしびれや言葉が出にくくなるといった症状が現れる場合もあります。これらも一過性で普通は60分以内に消えます。前兆症状自体は時間が経てば治まり、後遺症を残すものではありません。ただしまれに脳卒中など別の病気が前兆に似た症状を起こす場合もありますので、今まで前兆がなかった人に初めてこうした症状が出た場合は念のため医師に相談してください。

前兆が現れたら、「頭痛が来るサイン」ですのでできるだけ安静にして備えることが大切です。光の模様が見えている間に無理をして仕事や車の運転を続けたりすると、頭痛発作が始まったとき対処が遅れてしまいます。可能ならすぐ休憩をとり、頭痛薬を手元に用意しておきましょう。前兆の段階で医師から指示された頓服薬を服用できる場合もありますので、自身の主治医と相談してみてください。

Q:片頭痛は年齢とともになくなりますか?完治するのでしょうか

![]()

個人差はありますが、片頭痛は加齢とともに軽減することが多いです。実際、片頭痛は10~30代で発症が増えた後、50代以降になると発作の頻度が減少し、70代以上で片頭痛に悩む人はかなりまれになります。特に女性の場合、閉経に伴いホルモン変動が小さくなるためか中年以降に頭痛が治まってくるケースがよく見られます。

しかし「歳を取れば治る」と言われても、それまで長年痛みに耐え続ける必要はありません。現代は片頭痛に対する有効な治療法が増えており、適切に対処すれば若い頃からでも十分に症状をコントロールできます。

特に最近になって新しい薬剤や治療法が開発されています。「そのうち治るだろう」と放置せず、困っているうちは遠慮なく専門医に相談してください。

Q:片頭痛があり仕事に支障がでています。しかし、授乳中でもあり、薬剤の治療もなかなかできません。薬剤以外で片頭痛の症状を根本的に治療する方法はありますか

![]()

片頭痛の治療方法は生活習慣の改善と、内服薬や注射薬などの薬剤がメインでした。しかし、最近になって片頭痛のメカニズムが解明され、頭皮にある血管(浅側頭動脈と後頭動脈)の領域に異常な血管拡張が生じて、その異常な血管が近くの神経を刺激して片頭痛の症状が引き起きるという新しい仮説が提唱されています。これに基づき、「動注治療」という新たな治療法が開発され、普及されています。詳しく知りたい方は以下の治療実例も参考にしてください。

【治療実例】

高校生から20年近く続いた片頭痛が、2回の動注治療で消失した症例

浅側頭動脈(STA)や後頭部の近くの血管に薬を注入することで片頭痛の痛みを治療する新しい治療法「STA動注」について動画で解説しています。

<参照>

(1) Sakai F, Igarashi H: Prevalence of migraine in Japan: a nationwide survey. Cephalalgia 1997 ; 17(1) : 15-22

(2) Takeshima T, Ishizaki K, Fukuhara Y, Ijiri T, Kusumi M, Wakutani Y et al: Population-based door-to-door survey of migraine in Japan: the Daisen study. Headache 2004 ; 44(1) : 8-19

(3) Lipton RB, Scher AI, Kolodner K, Liberman J, Steiner TJ, Stewart WF: Migraine in the United States: Epidemiology and patterns of health care use. Neurology 2002 ; 58(6) : 885-94

(4) 奥野祐次 医師監修:(https://okuno-y-clinic.com/itami_qa/katakori.html)

著者プロフィール

奥野祐次 M.D., Ph.D.(医師・医学博士)

オクノクリニック 総院長

専門分野:慢性疼痛、モヤモヤ血管に対する血管内治療、カテーテル治療・動注治療、画像診断(MRI・エコーを活用した精密な痛みの診断)

2006年3月、慶應義塾大学 医学部 卒業。2008年より放射線科医として血管内治療に従事し、2012年3月、同大学大学院医学研究科博士課程を修了(研究テーマ:「病的血管新生」)。同年4月より江戸川病院にて運動器疾患に対する血管内治療を専門に担当。2014年には同院「運動器カテーテルセンター」センター長に就任。2017年10月、神奈川県・センター南にて「オクノクリニック」を開院。

現在東京を中心に全国10院を運営するオクノクリニックの総院長。運動器カテーテル治療の専門医として、長年にわたり痛みに悩む患者の治療に取り組んでいる。

慢性痛についてのお問い合わせ・診療予約

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel2.jpg)

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel1.jpg)