トップページ > 野球肘

野球肘

Q:野球をしている小学生です。肘の痛みで病院に行ったところ野球肘と診断されました。野球肘とは何ですか。

![]()

ボールを投げる動作を繰り返すことで肘に生じる様々な怪我や障害をまとめて「野球肘」と呼びます。「野球肘」という名前の一つの病気があるのではなく、複数の疾患をまとめた呼び名です。

このため、少年野球の小学生に生じる野球肘と大人の野球肘では別の病気を指しますし、同じ年代の子でも場所や経緯、状態によって別の疾患であることがあります。

治療法や治療期間も疾患により異なります。投球を休んで安静にしていれば確実に治癒するものと、安静やストレッチなどではなかなか治らず、時に手術が必要になるものまで様々です。

Q:肘の構造はどうなっていますか?

![]()

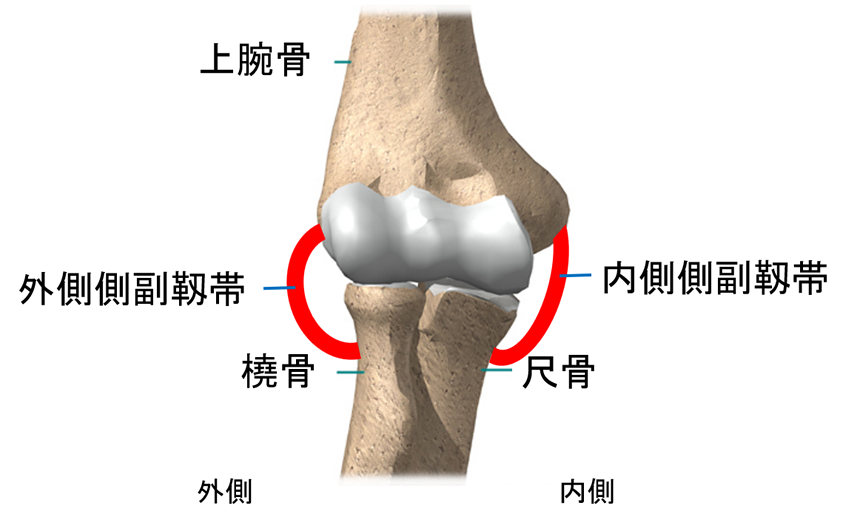

肘の関節は3つの骨(上腕骨、橈骨、尺骨)から成り立っています。

「上腕骨」は二の腕に位置している骨です。「橈骨」と「尺骨」は前腕に位置しており、橈骨は手のひらを上にしたとき親指側に、尺骨は小指側にあります。それぞれの骨の端っこは軟骨で覆われていて、肘の曲げ伸ばしなどで骨と骨同士がこすれる摩擦を少なくしています。

また、肘の外側と内側は靭帯で結ばれており、肘の内側にある靭帯を内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)と呼びます。

Q:野球肘が生じてしまうしくみ、原因はなんですか?

![]()

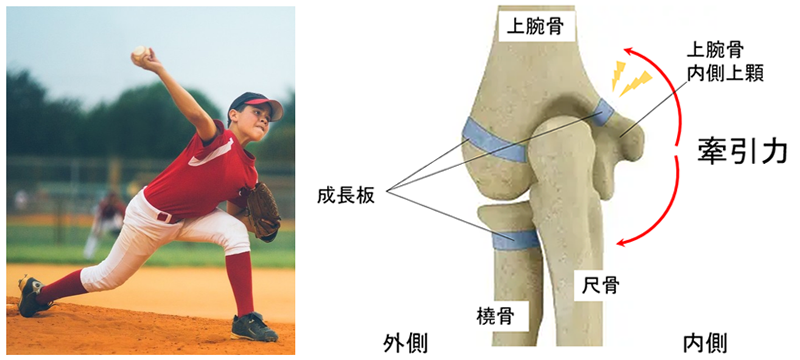

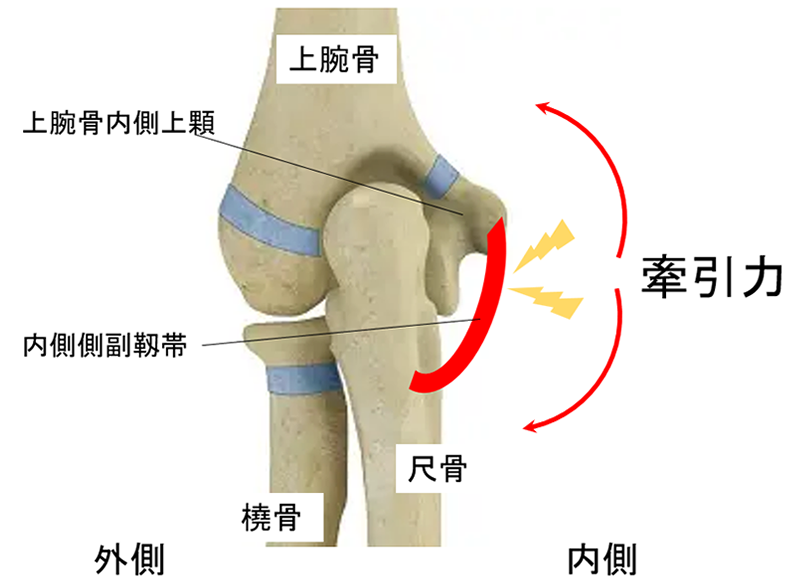

ボールを投げる際には、手首のスナップを効かせますが、その筋肉は肘の内側にくっついているため、肘の内側は投げるたびに引っ張られる力=牽引力(けんいんりょく)がかかります。この牽引力により骨がはがれたり(剥離骨折)、靭帯にダメージが加わる(靭帯損傷)ことが起こり得ます。

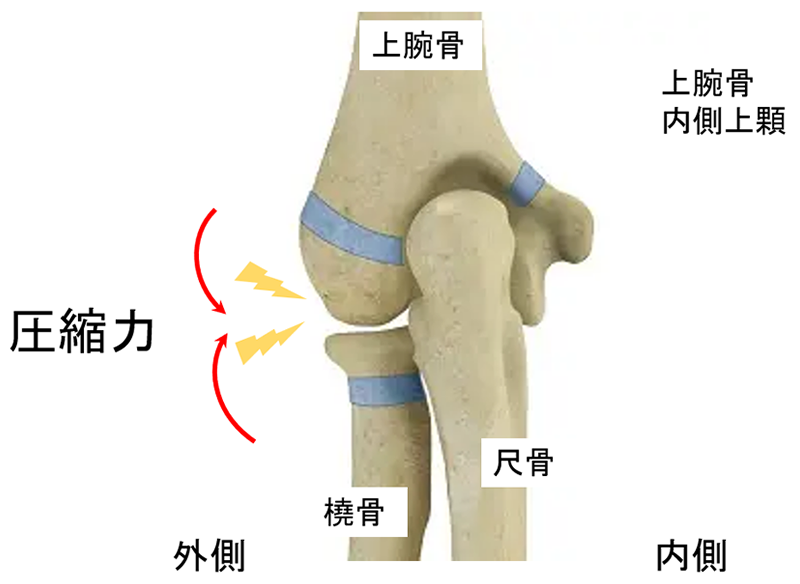

投球動作では内側の牽引力と同時に、肘の外側に曲がろうとする力(外反ストレス)がかかります。これにより肘の外側の骨同士がお互いを押し合うような形になります。この押し合いにより外側にある骨や軟骨が陥没してしまうことがあります。また、肘の後方には骨同士の衝突やこすれが生じ、疲労骨折や軟骨が削れたりします。

肘への負担は投球の回数が増えるほど大きくなりますし、フォームが悪く肘に負担がかかる投げ方をしていると、同じ投球回数でも負担が大きくなります。

「肘への負担=1回の動作の負担×投球回数」

と表現することができます。

このため負担の少ない投げ方をしていれば、回数を多く投げても肘への負担が少ないということもあります。

Q:野球肘にはいろいろなタイプ(型)があると聞きました。どのようなものがありますか?それぞれの症状も教えてください。

![]()

肘のどの部分に痛みがでるかによって内側型と外側型、後方型に分かれます。

■内側型(肘の内側が痛くなる)

1.リトルリーグ肘(正式名称:上腕骨内側上顆障害)

小学生の野球肘の原因として最も多い疾患です。なにかの拍子に急に痛くなるのではなく、練習後に肘が何となく痛いことに気づく、というエピソードで発症することが多いです。進行すると痛みの時間が長くなり、なかなか治まらなくなります。

レントゲンや超音波(エコー)によって診断できます。投球を休むことで1-2か月で治癒することがほとんどです。また復帰の際には身体の硬さを改善したり、フォームを改善したりして再発を予防します。

また、1回の投球の瞬間に骨がはがれてしまい、痛みが生じることがあり、この場合は上腕骨内側上顆剥離(じょうわんこつないそくじょうかはくり)と呼ばれます。剥離骨折の一種となり、1-3週間ほどギブス固定をする可能性があります。

2.内側側副靭帯損傷(MCL損傷)

これは通常は高校生以上で生じます。プロ野球の選手もこの疾患のために肘を痛めてしまうことがあり、手術を受けることがあります。トミー・ジョン手術と呼ばれ、松坂大輔選手、ダルビッシュ選手、大谷翔平選手も受けてきたことで有名です。

ボールを投げる動作を繰り返すことで、肘には肘が外側に曲がろうとする力(外反ストレス)がかかります。これにより肘の内側にある内側側副靭帯が引っ張られます。これが繰り返されることによって靭帯が損傷されるのが『内側側副靭帯損傷』です。徐々に損傷が進行する場合と、突如として断裂する場合とがあります。投球時に肘の内側に痛みがでるのが特徴です。

■外側型(肘の外側が痛くなる)

1.離断性骨軟骨炎(上腕骨小頭障害)

野球肘の中でも最も重症化しやすい病気です。小学5,6年生から中学1,2年生に多発します。繰り返す投球動作の外反ストレス(肘を外側に広げようと力)により、肘の外側にある骨同士がぶつかって、骨や軟骨にダメージが蓄積して発症します。

初期は痛みが全くなく、進行するまで気づきません。このため、痛みが出始めて気づいたころには重症になっていることがほとんどです。

進行して軟骨が関節内に剥がれ落ちると関節ねずみ(正式には関節内遊離体と呼びます)となり、これが骨と骨の間にはさまったり、滑膜という部分に炎症を起こすことで、突如として強い痛みが生じます。

投球動作による痛みや肘の可動域制限(曲げ伸ばしが制限される)が生じるのが主な症状です。症状が進行すると上腕骨小頭に剥離骨折が生じ、手術が必要な場合があります。離断性骨軟骨炎は状態により、①透亮期・②分離期・③遊離期の3つの病気に分類されます。重症度に応じて投球動作の中止期間や手術療法が選択されますので早期診断が必要です。

2.滑膜ヒダ障害

肘の外側の骨の出っ張りよりも少しだけ後ろを触ると、柔らかくへっこんでいるところがあります。ソフトスポットとも呼ばれますが、ここに滑膜(関節液という滑らかにする液体を作っている薄い膜)があります。普通はこの「滑膜」はぺらぺらと薄いヒダなのですが、投球動作で外反ストレスが肘にかかり続けると、この滑膜ヒダが炎症を起こし、分厚く硬くなってきます。この厚くなった滑膜ヒダが、肘の外側の骨と骨の間に挟まって痛みを出すようになる病気が滑膜ヒダ障害です。

野球肘で肘が伸ばせなくなる、あるいはフォロースルーで肘を伸ばした時に痛くなる場合は、この疾患の可能性があります。投球の休止や、炎症を抑える注射をしたり、重度の場合は滑膜ヒダの切除をする手術をすることもあります。

■後方型(肘の後ろが痛くなる)

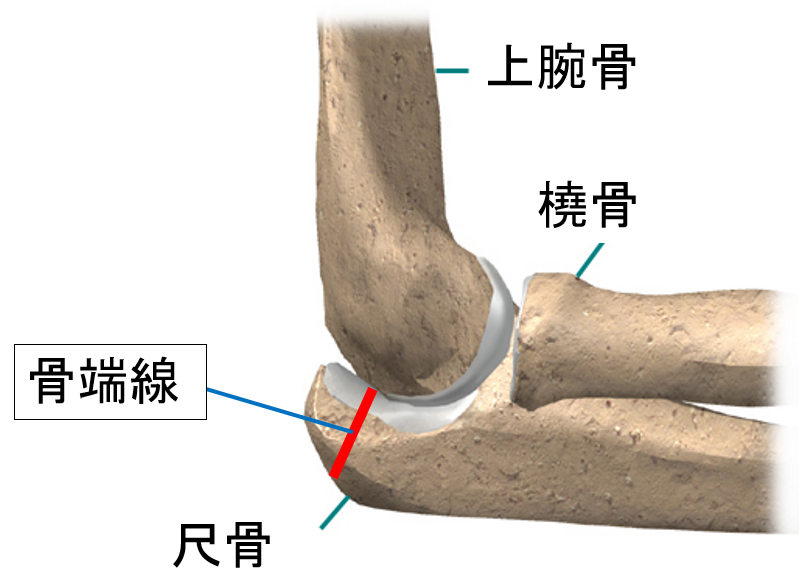

1.肘頭骨端線解離

肘の後ろ側に痛みが出る病気のうち、まだ成長期が終わっていない若い年代に発症するのが、この肘頭骨端線解離(ちゅうとうこったんせんかいり)です。骨には、その長さを成長させる骨端線と呼ばれる部位があり、若いうちにここで骨が伸びていき、ある程度の年代に達すると、ここが閉じて成長が止まります。

身長や骨が伸び盛りのときに投球動作を繰り返すと、フォロースルーで肘を伸ばした時に、肘の後ろの肘頭という部分が骨同士の衝突が生じます。この衝突により骨端線が離れる(解離する)方向の力が加わり、それが続くことで本来閉じるはずの骨端線が閉じない、または骨が分離して骨折状態になることです。

投球を休止し、必要があればギブス固定をします。痛みが治まったら投球フォームを改善させます。

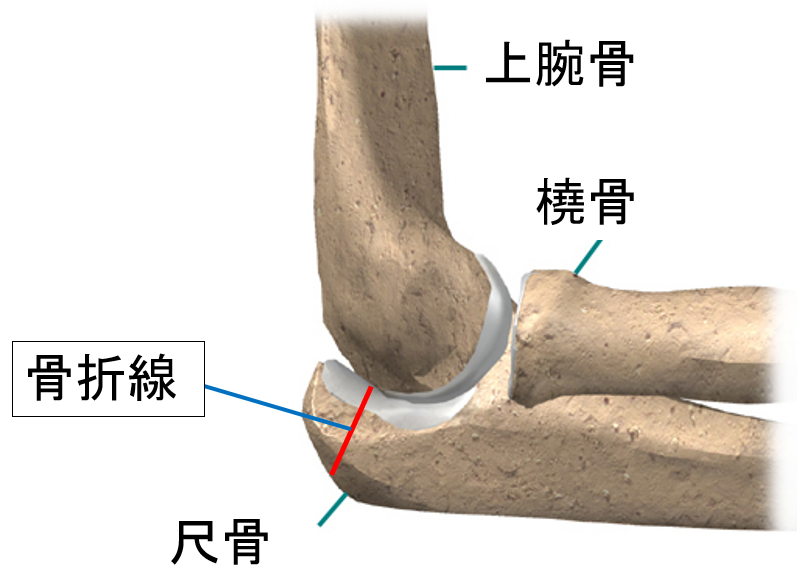

2.肘頭疲労骨折

前述した肘頭骨端線解離と同じ部位ですが、骨端線がすでに閉じた高校生や大学生、大人で生じるのが疲労骨折です。こちらは治療に時間がかかり、手術で固定する可能性もあります。

Q:野球肘になると、どんな症状がでますか?

![]()

内側型は投球時の肘関節の内側痛が主な症状です。また肘の内側を指で押したり、肘を反らせたりしても痛みを感じます。投球動作ではテークバックからの加速期に痛みが起こります。重症例では日常労作で肘のぐらつく感じや痛みを訴えるケースがあります。

外側型では肘関節の運動時の痛み(進展や屈曲時)や可動域制限が主な症状です。また進行すると肘関節の引っ掛かり感やロッキング(ある角度で動かなくなること)や滑膜炎(関節内の炎症)による腫れや圧痛を認めます。

Q:野球肘とは肘の内側と外側のどちらが痛くなる病気ですか?

![]()

「野球肘」という名前の一つの病気があるわけではなく、ボールを投げる動作の負担によって肘に痛みが生じるいろいろな病気をまとめた名称です。このため、内側が痛くなる野球肘もあれば、外側が痛くなるものもあります。

Q:野球肘はどのように診断しますか?

![]()

症状の欄に記載した投球時の痛みの部位や圧痛で疼痛部位を確認します。レントゲン撮影で靭帯付着部から剥離した骨片(剥離骨折)を認める場合があります。超音波検査にて腱の肥厚や滑膜の炎症を確認します。CTやMRIで靭帯付着部の異常や骨片をより詳しく評価する場合もあります。

Q:野球肘の治療方法について教えてください。

![]()

野球肘の治し方は、どのタイプであっても「痛みが強い場合は投球を休止」が基本となります。休止するとともに、肘周囲の筋肉のストレッチを行い、肘への負担を軽減させます。痛みが強い場合はステロイドの注射を行うこともありますが、腱の付着部などはステロイド注射を複数回することで断裂する可能性もあり、行なえるのは数回に限ります。痛みが弱くなったら投球動作のチェックやリハビリテーションを行います。

上記の安静やストレッチの治療で野球肘の症状は改善することが多いですが、中には改善せずに難治性となることがあります。

特に『内側側副靭帯損傷(MCL損傷)』や『離断性骨軟骨炎』の重度の場合は手術の治療になることがあります。

最近では、手術になる手前の日帰り治療として、20分ほどで終わるカテーテル治療という最新の治療があり、注目されています。安静にしていても治らないという方にとっては、手術をしないでも効果が期待できます。詳しく知りたい方はこちらの治療実例のページも参照してください。

Q:野球肘の治療期間はどれくらいでしょうか。

![]()

重症度や部位によって治療期間は異なります。頻度の多い内側型の軽症であれば1か月程の投球動作を控えて、痛みがなくなったら少しずつフォームを確認しながら投球を再開していきます。

外側型に代表される『離断性骨軟骨炎』の場合は治療・安静が長期になる可能性があります。半年以上の投球禁止でも治癒しない場合は手術を行う場合もあります。また初診時でも骨軟骨片が遊離しており早期に手術を行う場合もあります。投球再開の時期は病期や手術法、リハビリテーションにより異なりますが半年ほどかかります。

最近では、治療期間を短縮できる可能性があり、注目されています。詳しく知りたい方は、このページの下のほうにある記事もご参照ください。

Q:野球をしていますが、肘が痛いです。野球肘かどうかを自分でチェックする方法はありますか。

![]()

投球動作の際に内側型(手のひらを上にした時の小指側)・外側型(手のひらを上にした時の親指側)のどちらが痛かったか確認します。また疼痛部位に圧痛(押して痛む)があるか確認します。屈曲や伸展の際に引っ掛かり感やロッキング(肘関節がある角度で動かなくなること)があるか確認します。当てはまるようでしたら、早期診断が重要なので医療機関への受診を推奨します。

また、野球肘の中で最も重症となる可能性があるのが、離断性骨軟骨炎(別名:上腕骨小頭障害)ですが、この疾患の場合、発症早期は症状が出ません。超音波で検査するしかないです。セルフチェックだけではすべて大丈夫とは言えないことも覚えておいてください。

Q:野球肘に効くストレッチやテーピング、マッサージ方法はありますか。

![]()

肘関節周囲の筋肉などが硬くなると肘関節の動きが悪くなり、肘関節へのストレスがかかりやすくなる可能性があります。また、投球動作は肘関節だけでなく、下肢、体幹、肩関節、手関節など全身動作で行われますので、どこかの関節の動きが悪くなることで肘関節への負担が大きくなり、野球肘が生じてしまうことがあります。

肘関節周囲の筋肉の動きを良くすることと肘関節に負担がかかりにくくするために肘関節以外の動きを良くすることが必要です。

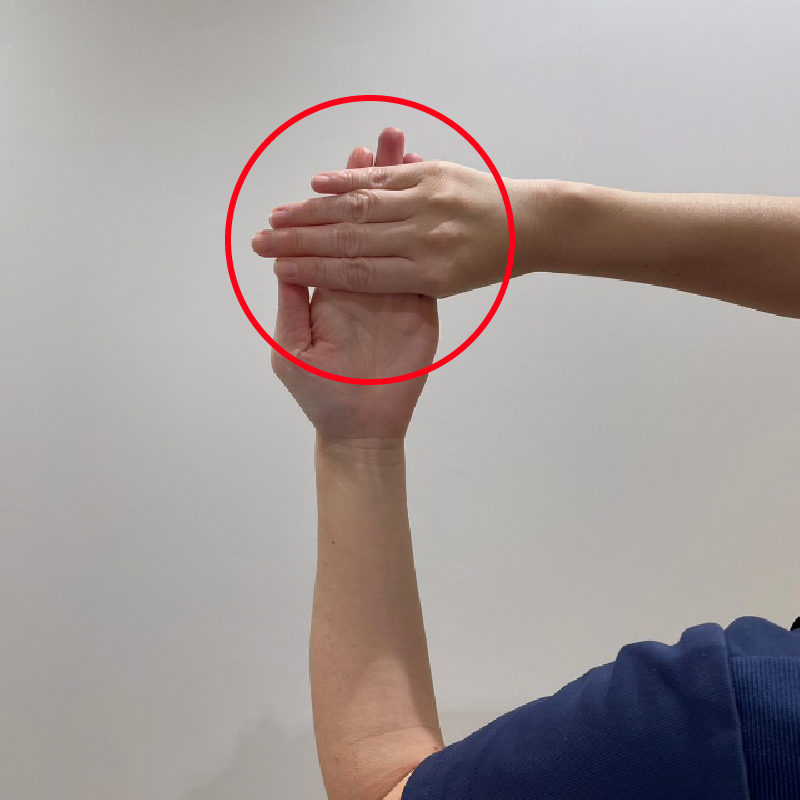

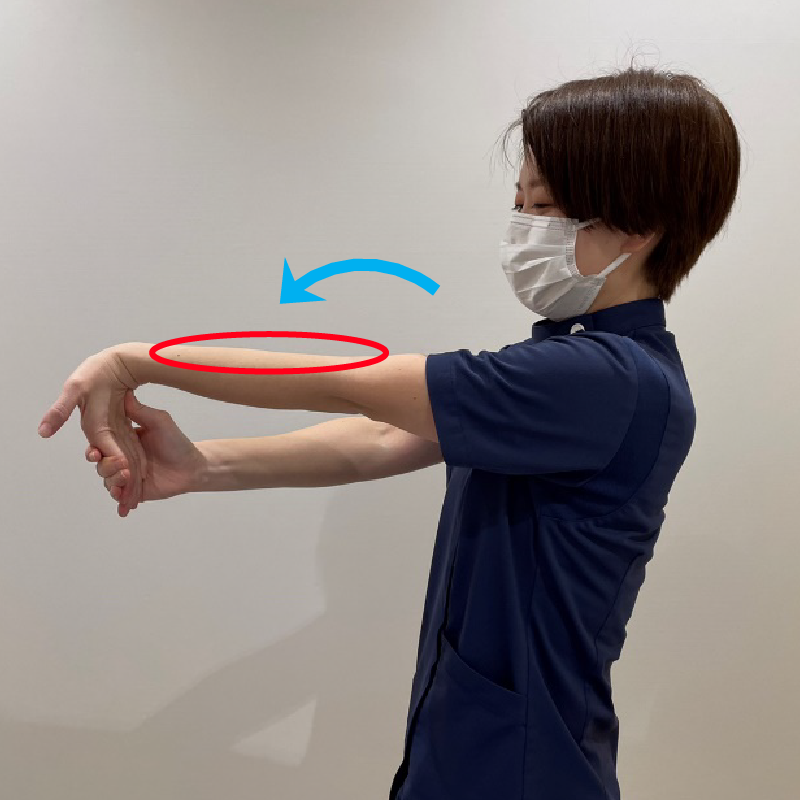

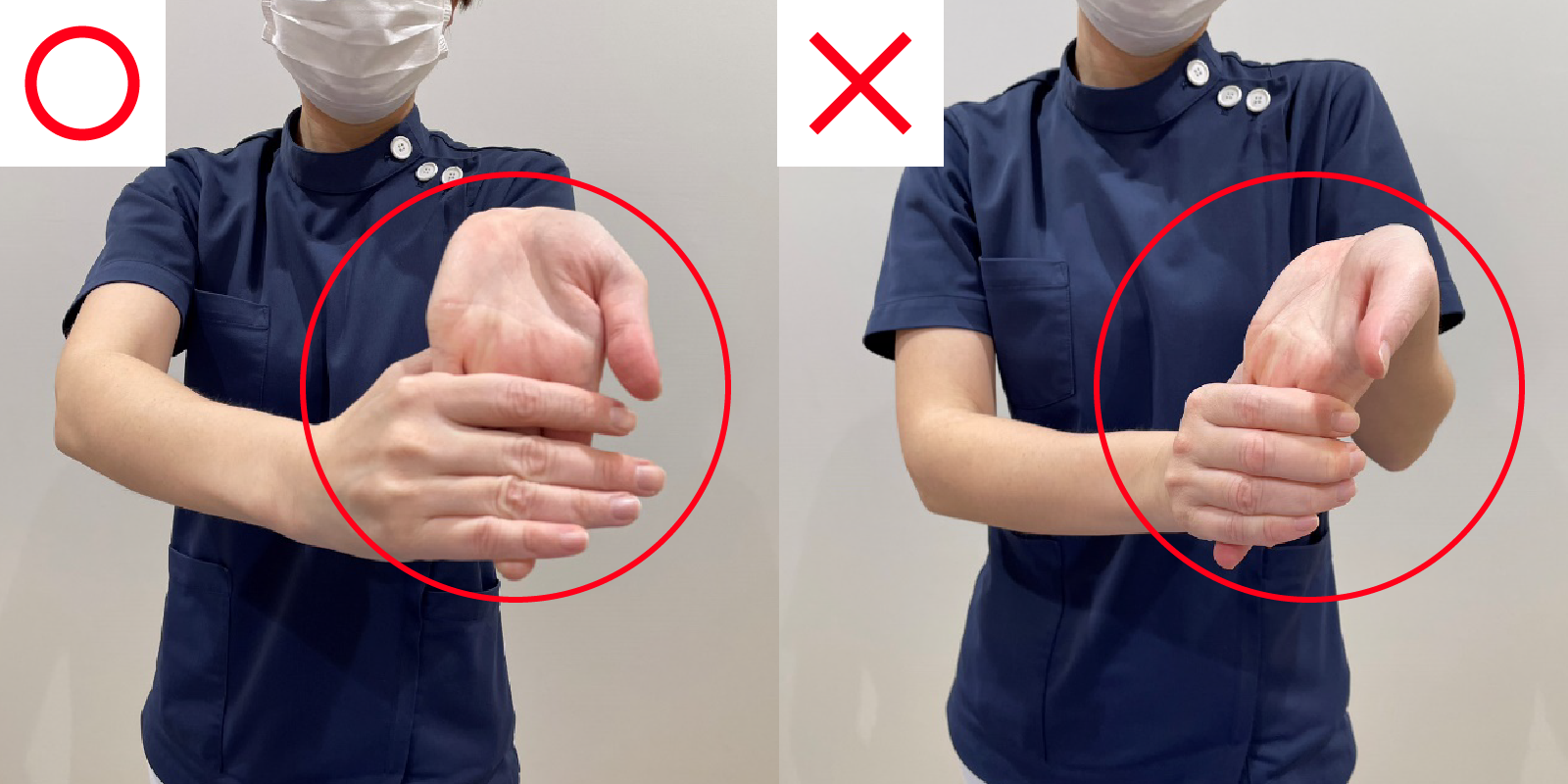

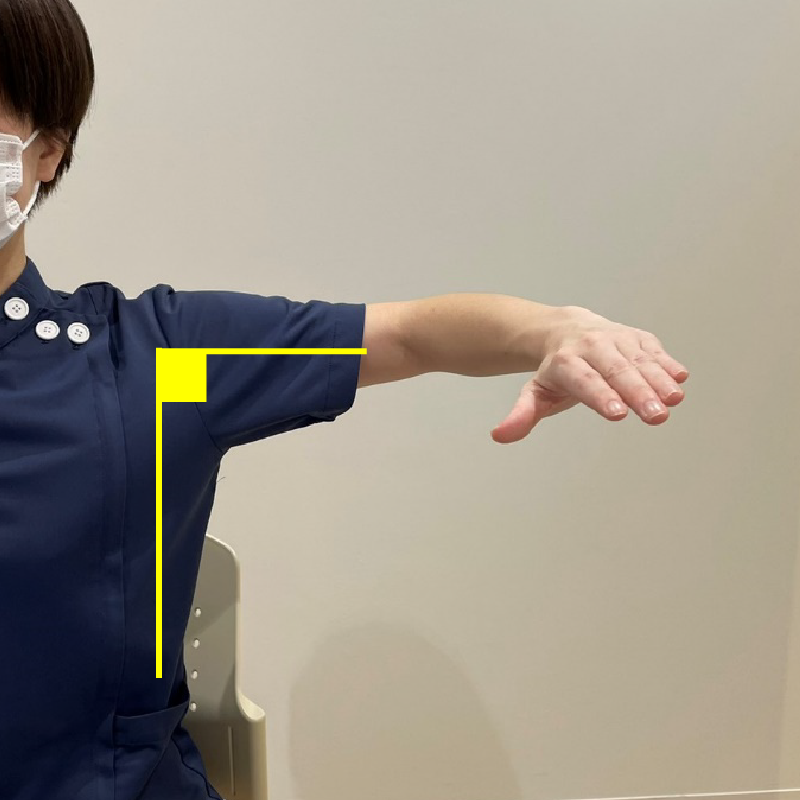

■1.前腕筋群のストレッチ

手のひらを上に向けたまま肘を曲げます。反対側の手で人差し指から小指までの4本の指を持ち、手首を反らせます。手首を反らせたまま、ゆっくりと肘を伸ばしていきます。手首を反らせるときにしっかり手のひらが上を向くようにし、小指側に倒れないように気をつけてください。

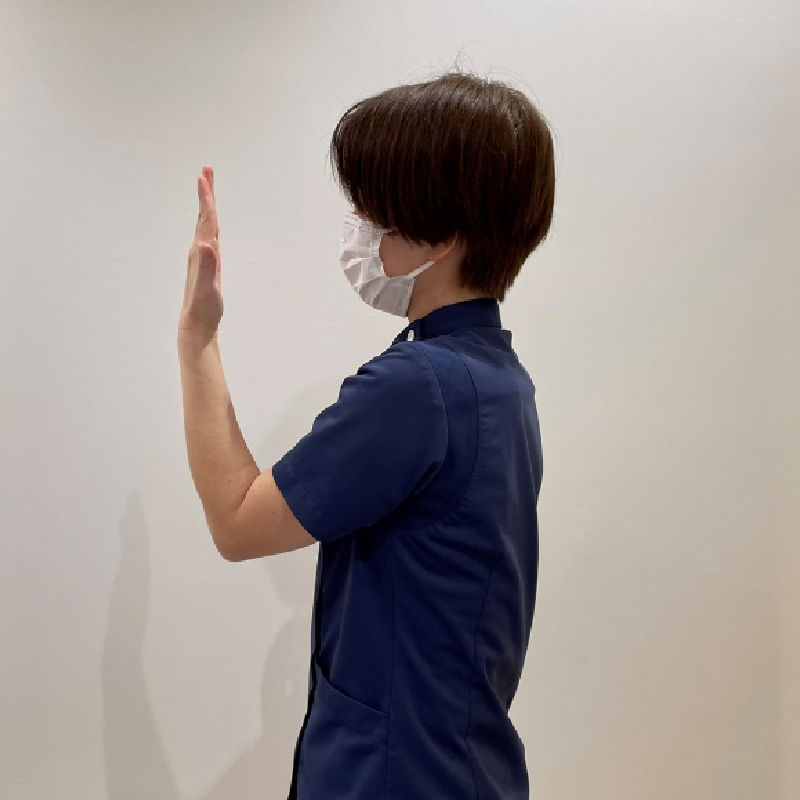

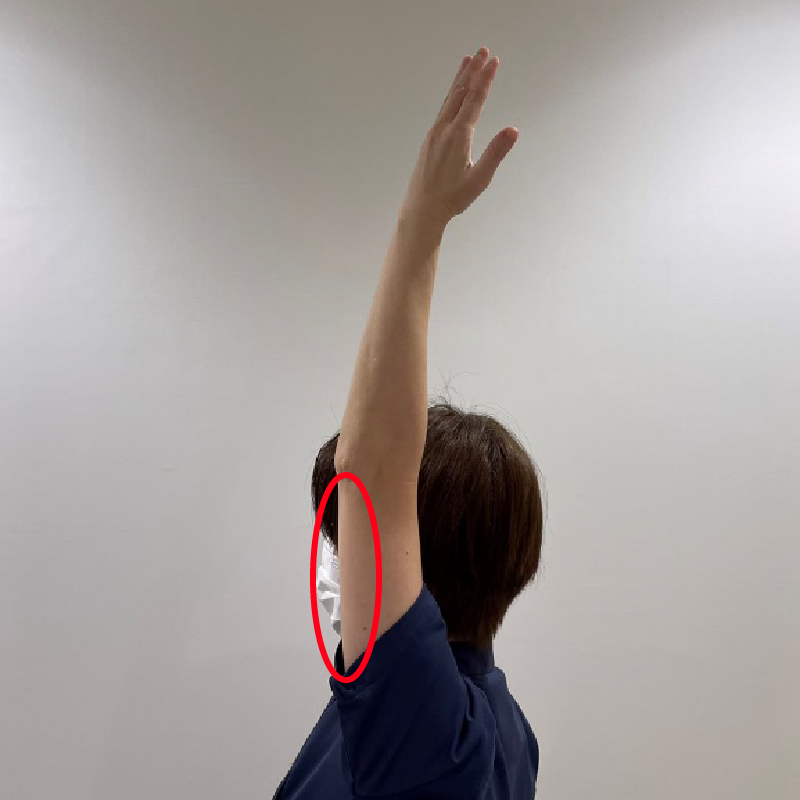

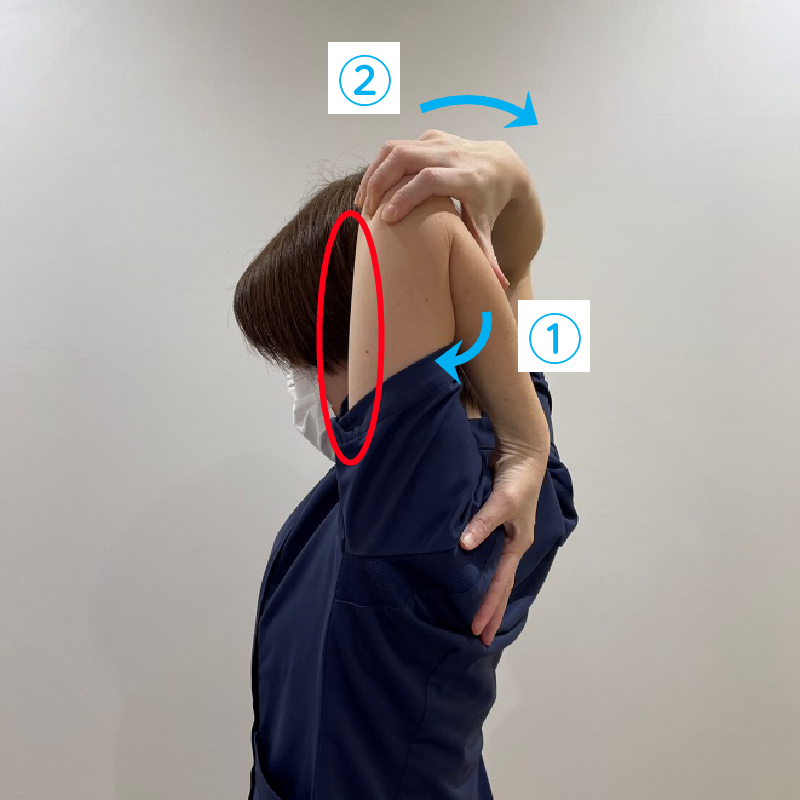

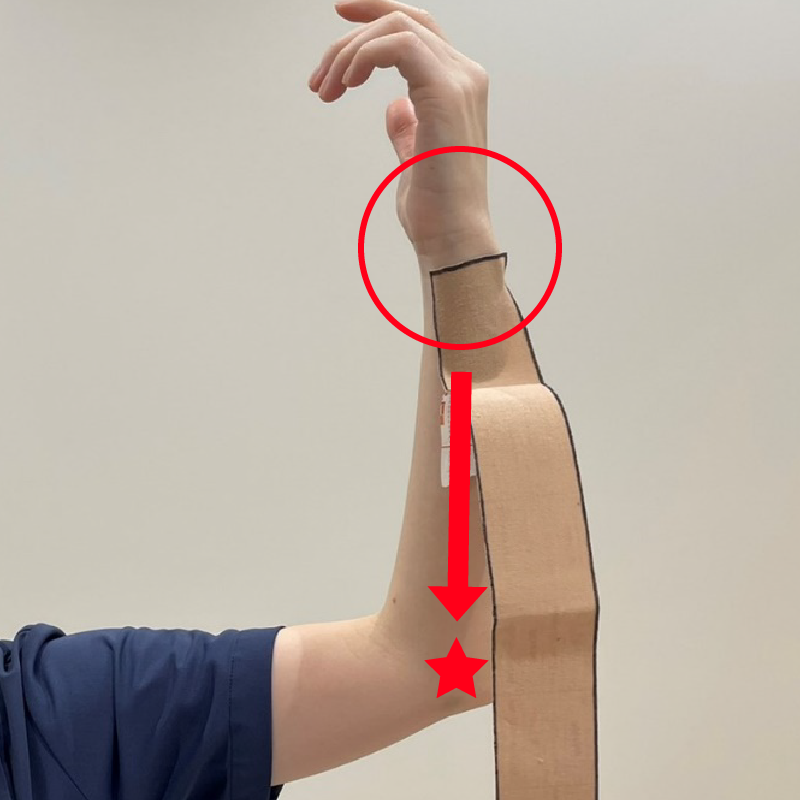

■2.上腕三頭筋のストレッチ

腕を真っすぐに上げます。肘から先が後ろに行くように肘を曲げます。反対の手で肘を持ちます。反対の手で肘を曲げるようにつかみながら、肘を後ろに引きます。

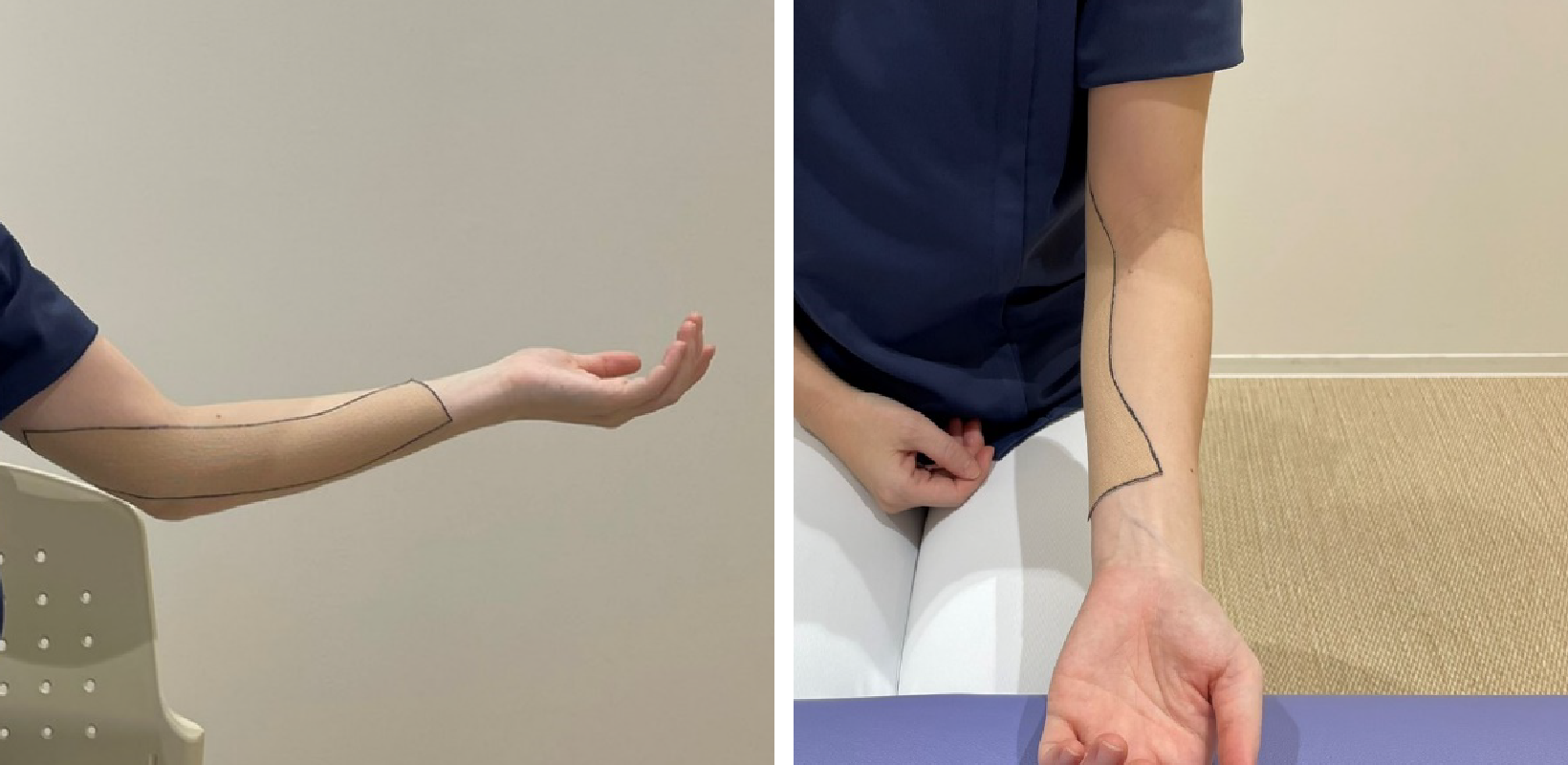

■3.上腕二頭筋のマッサージ

軽く肘を曲げた状態で、前腕(肘から先)をテーブルや太ももの上に置きます。反対の手で上腕二頭筋(力こぶの筋肉)をつかみます。上腕二頭筋を持ちながら上下左右に筋肉を動かします。筋肉を骨の上で動かすような感じです。

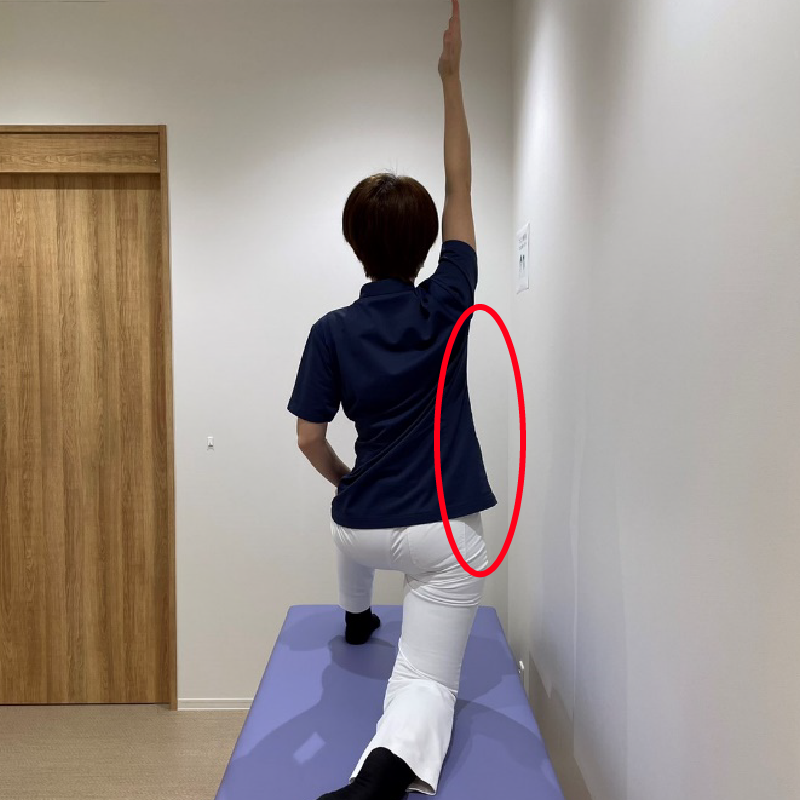

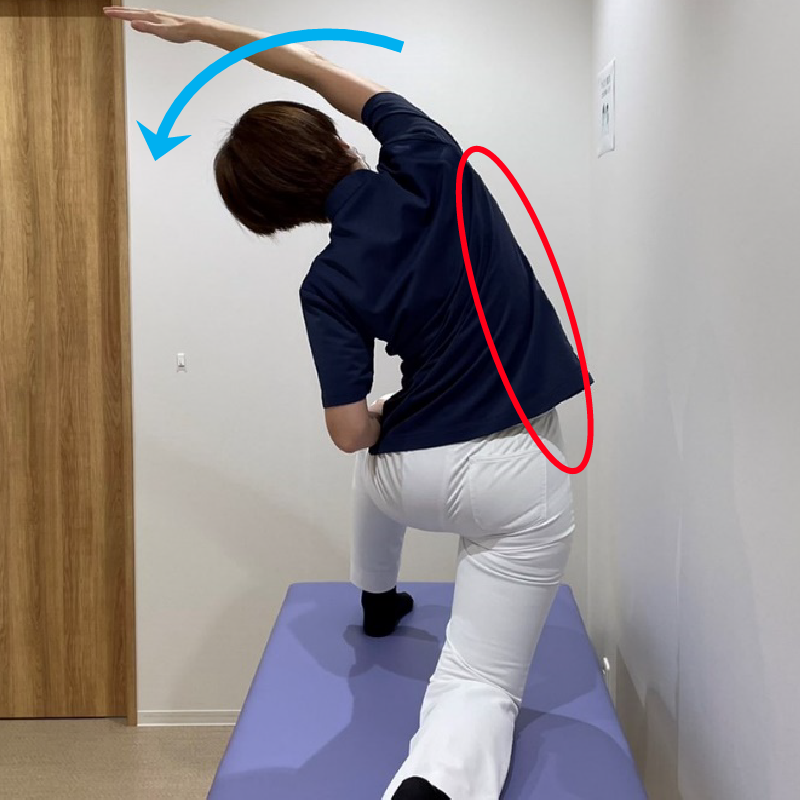

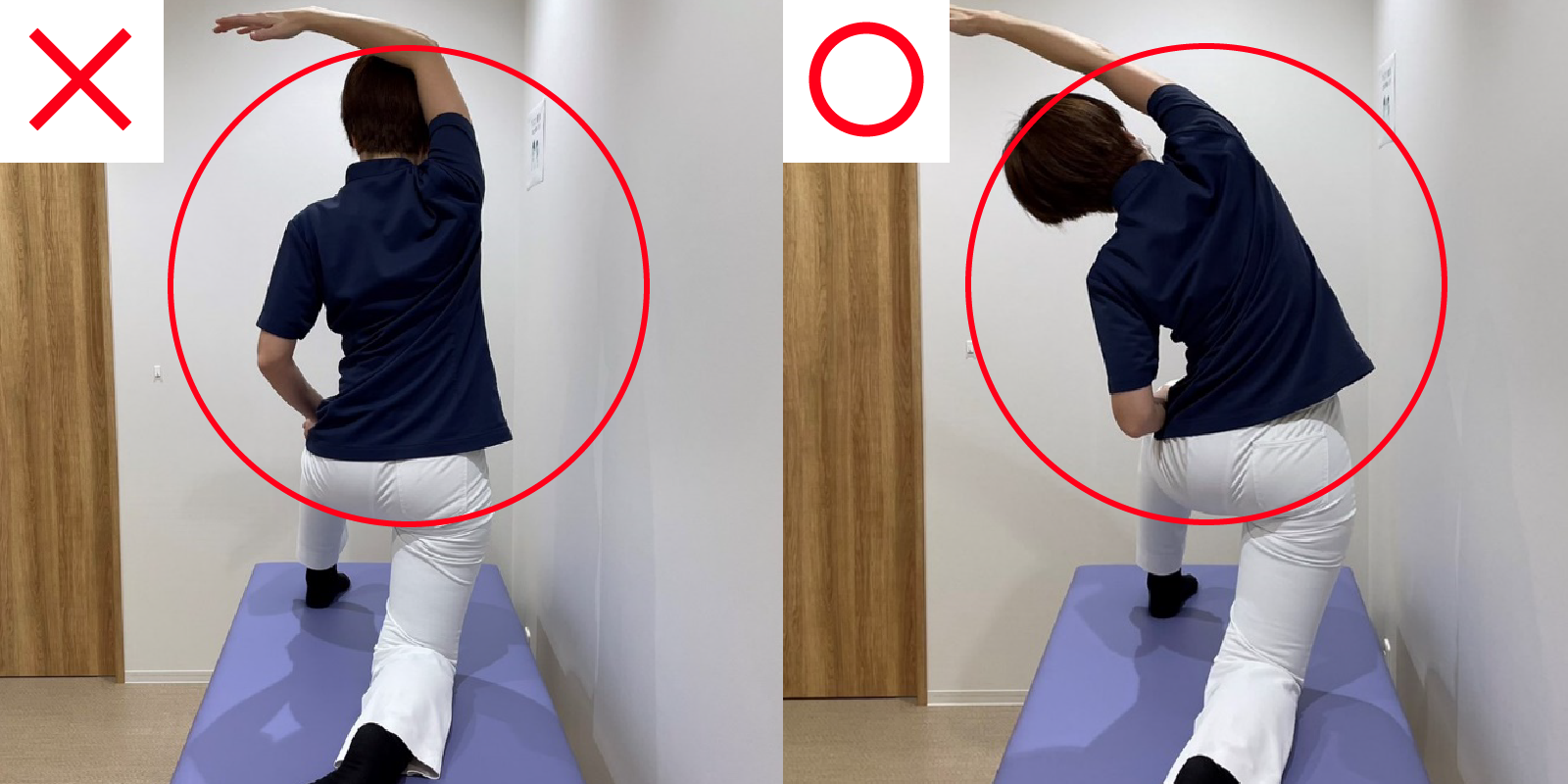

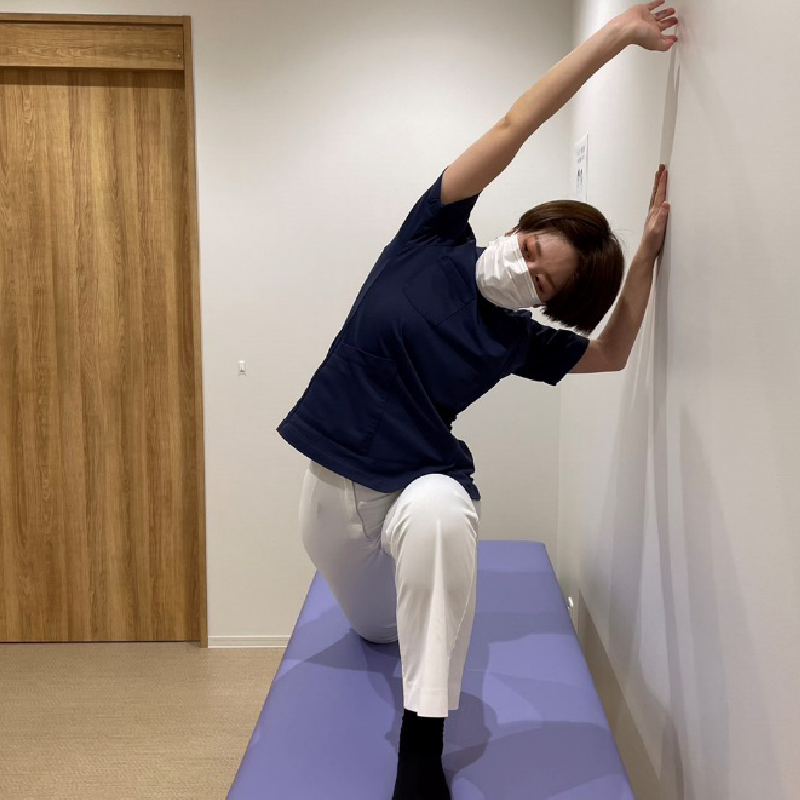

■4.股関節・体幹のストレッチ

片膝立ちになります。膝を床についている方の腕を上げます。膝をついていない方向へ体をゆっくりと倒していきます。

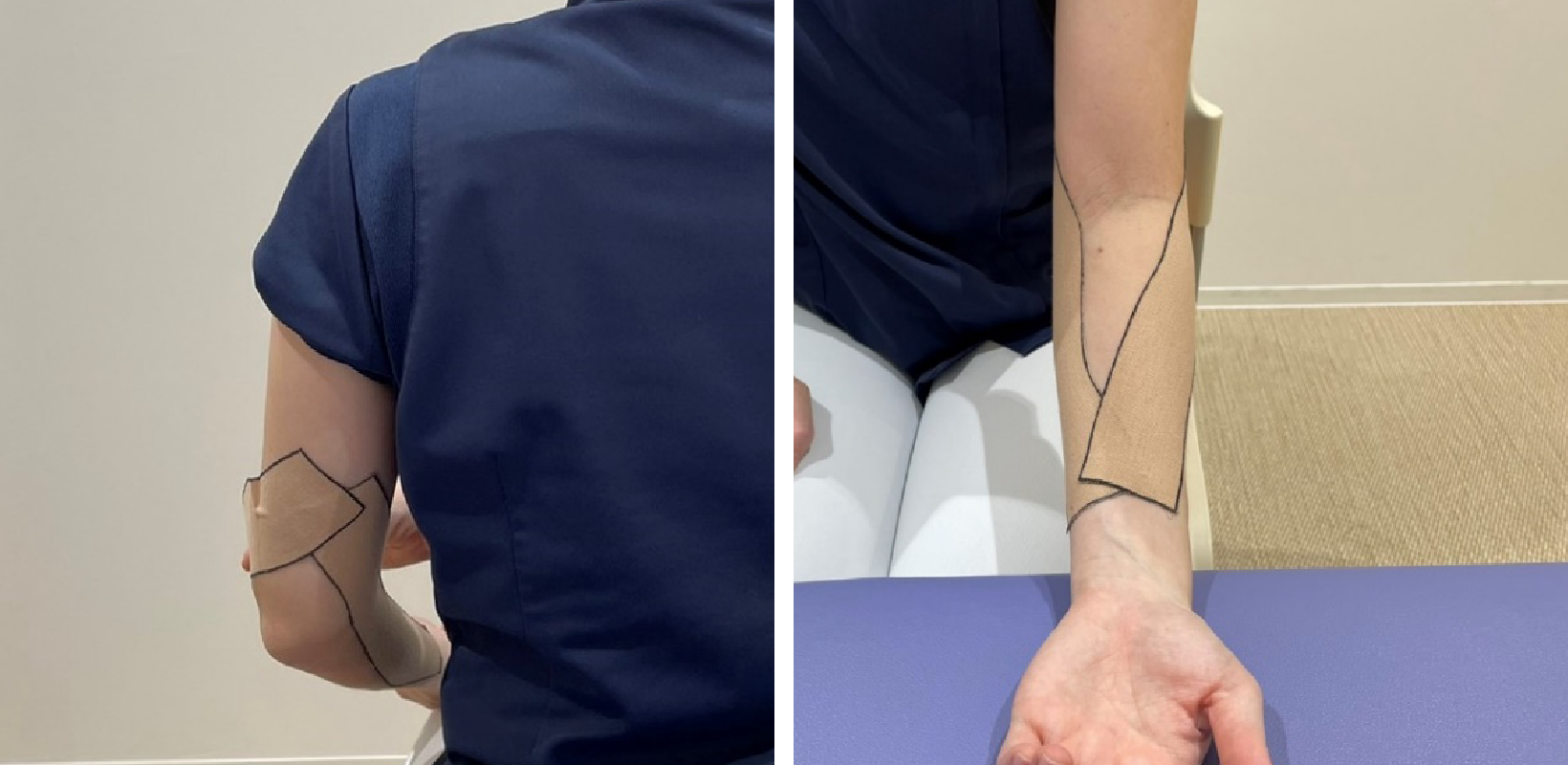

■5.テーピング

テーピングを使用することによって痛みの出る動きを制限したり、筋肉の活動を促通したりできます。ここでは、野球肘に使用されることが多い痛みの出る動きを制限するテーピングをご紹介します。テーピングはご自身で貼ることも可能ですが、ご家族やご友人など他の人に貼ってもらう方が貼りやすいと思います。

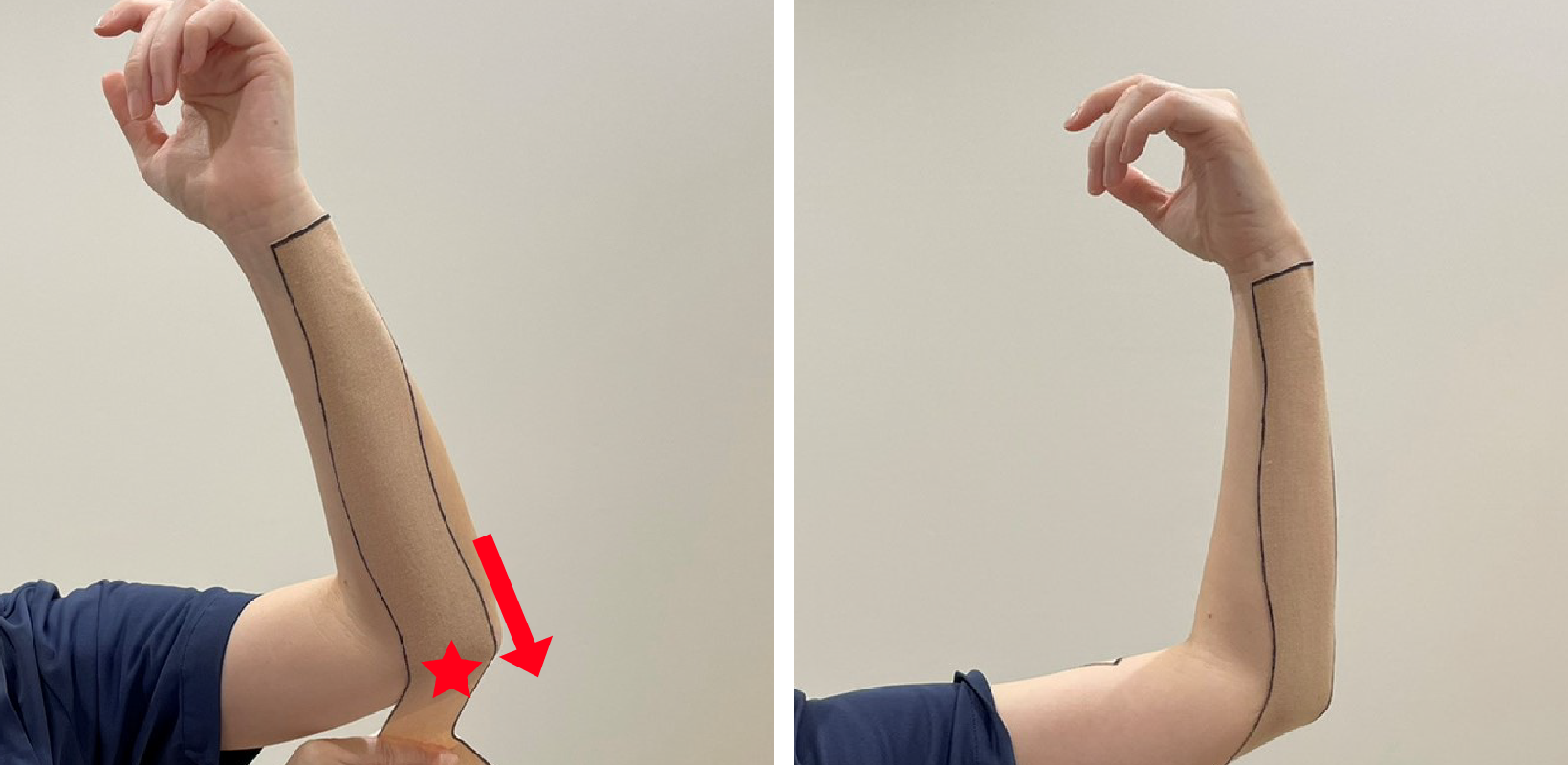

①肘内側の痛み

ボールが指からはなれる前後に肘の内側が痛い時のテーピングです。肘の内側にかかる負担を軽減させることができます。

②肘を伸ばした時の痛み

ボールが指からはなれる前後に肘を伸ばしていく動作で痛みが出る時のテーピングです。テーピングを貼ることにより、肘が急激に伸びないように制御することができます。強く貼りすぎると必要以上に肘が伸びにくくなりますので注意してください。

Q:野球肘と診断されました。バッティング練習は続けてもいいですか?

![]()

内側型の場合、投球以外の動作(ランニング、バッティング、ノックや捕球練習)は中止しなくてもよい場合があります。外側型も投球動作以外はできることは多いですが、病状によってバッティングや重いものを持つことも制限されることがありますのでまず医療機関に相談してください。

Q:なぜ野球肘は年代によって痛める場所が違うのですか?

![]()

関節は成長の過程で、軟骨だった部分が骨に置き換わったり、離れていた骨と骨同士がくっついたりするのですが、それにより構造として弱点となる部位が変わってくるためです。

また高校生以上になるとある程度肘の構造が固まってきて、今度は筋力が上がって強い力が出せるようになるために、筋力が弱い子供のころとは痛めてしまう場所が変わってきます。

Q:野球肘の関節鼠(かんせつねずみ)とは?

![]()

関節ねずみとは、軟骨に損傷が起きて関節腔という袋の中にその一部が剥がれ落ち、かつそれが骨と骨の間にはさまって強い痛みを出すようになることです。関節内を動くため、正式には「関節内遊離体」と呼ばれます。

離断性骨軟骨炎で生じることが一般的です。離断性骨軟骨炎は投球よる外力の蓄積によって外側の骨軟骨がはがれ落ち、それが遊離体となります。このために引っ掛かり感やロッキングを来し、滑膜炎を起こすことがあります。

Q:野球肘による痛みは、温めた方がいいでしょうか。冷やした方がいいのでしょうか。

![]()

運動の直後や外傷の後は冷やすほうが望ましいです。これは冷やすことで拡張した血管が収縮し腫れが引くのと、筋疲労の回復、炎症がひく、痛みが緩和されるなどのためです。慢性的に痛みを伴う場合でも肘が腫れたり、熱を持つ場合は冷やすことが望ましいです。

Q:小学校のころ、野球肘になりました。大人になっても野球を続けていますが、安静にしていればいったん治るものの、野球を再開すると再発し、繰り返しています。このまま治らないのか不安です。

![]()

このような場合は子供のころに生じた損傷が、成長しても残っており、古傷のようになって運動をするたびにぶり返してしまうことがあります。そのような場合は、痛みの原因となる異常な血管と神経ができてしまい、負担がかかるとそれが悪化して症状が現れることを繰り返している状態が考えられます。

最近はこれらの異常な血管を標的としたカテーテル治療で、繰り返す野球肘の痛みが改善している人も多くいます。

詳しくは以下の治療実例も参考にされてください。

Q:野球肘ですが手術以外に治す方法はありますか。

![]()

頻度の多い内側型のリトルリーグ肘の『内側上顆骨端症』や『内側側副靭帯損傷』は安静後に投球開始にて痛みが再増悪する場合があります。このような場合に、痛みの出ている部位に異常な新生血管が増えてしまい、それとともに神経が一緒になって増えて痛みがでている場合があります。

最近ではこれらの異常な血管を減らすためのカテーテル治療という日帰り治療が開発されています。痛みを長引かせているモヤモヤ血管に対して直接アプローチする方法です。興味のある方は以下の治療実例も参考にしてください。

著者プロフィール

奥野祐次 M.D., Ph.D.(医師・医学博士)

オクノクリニック 総院長

専門分野:慢性疼痛、モヤモヤ血管に対する血管内治療、カテーテル治療・動注治療、画像診断(MRI・エコーを活用した精密な痛みの診断)

2006年3月、慶應義塾大学 医学部 卒業。2008年より放射線科医として血管内治療に従事し、2012年3月、同大学大学院医学研究科博士課程を修了(研究テーマ:「病的血管新生」)。同年4月より江戸川病院にて運動器疾患に対する血管内治療を専門に担当。2014年には同院「運動器カテーテルセンター」センター長に就任。2017年10月、神奈川県・センター南にて「オクノクリニック」を開院。

現在東京を中心に全国10院を運営するオクノクリニックの総院長。運動器カテーテル治療の専門医として、長年にわたり痛みに悩む患者の治療に取り組んでいる。

慢性痛についてのお問い合わせ・診療予約

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel2.jpg)

![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel1.jpg)