ランニングで足の裏が痛いときによく遭遇する疾患とその治療法

ランニングをすると足の裏が痛くなる、走った後に足裏が痛い。そのような症状で苦しんでいる方へ。

足裏の痛みで検索すると、沢山の疾患が検索にヒットすると思います。しかし、実際に患者さんを診察して、遭遇する疾患は実際には種類は多くありません。今回は、臨床でよく診察する疾患に焦点を当てて、詳しく解説します。

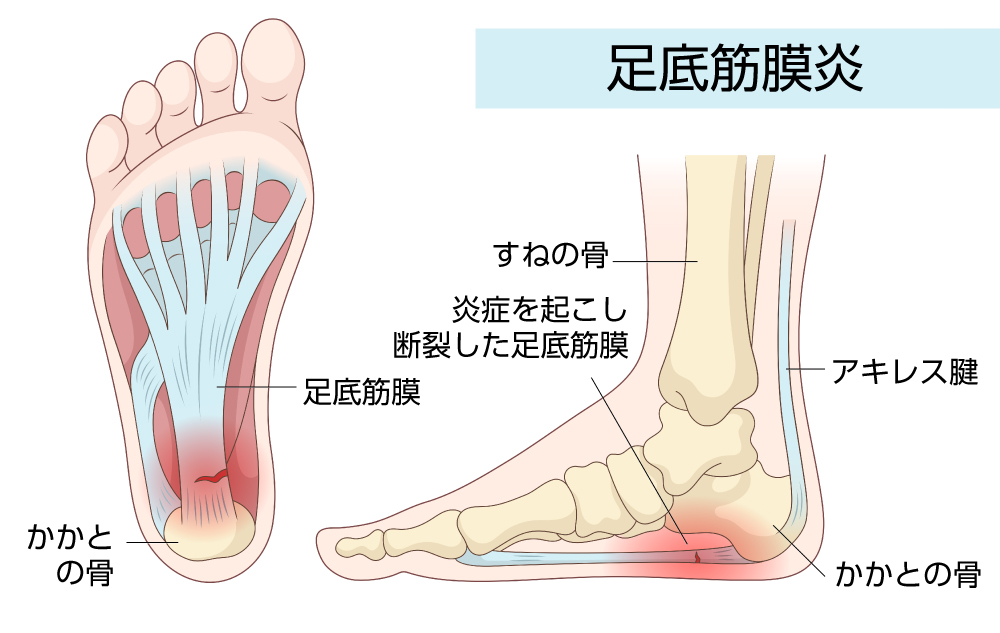

足底筋膜炎(足底腱膜炎)

症状

足の裏の痛みを主訴に来院される患者さんの多くの方がこの疾患です。

起床時や歩き始めの一歩で、かかとをついた際に強い痛みが出ることが特徴です。

痛みは、かかとのやや内側よりに生じ(アーチ、土踏まずよりも踵よりのことが多い)、体を動かすにつれて痛みが和らぐことが多く、朝の支度をしているうちに痛みを忘れてしまうこともあります。

初期の頃は、運動中に痛むことは少なく、運動後に痛みが強くなるのが一般的ですが、進行すると運動中の痛みもでるようになります。

原因

足底腱膜は、かかとからつま先にかけて弦のように張っており、足への衝撃を吸収する重要な役割を担っています。

ランニングや体重増加などにより、この足底腱膜の踵の骨付近に過度な負荷がかかり、そこにできた炎症が持続、異常な血管(モヤモヤ血管)ができることがわかっています。数ヶ月以上にわたる激しい痛みが持続する場合、このモヤモヤ血管の増殖で痛みが治りにくくなる主な要因であるとされています。

診断

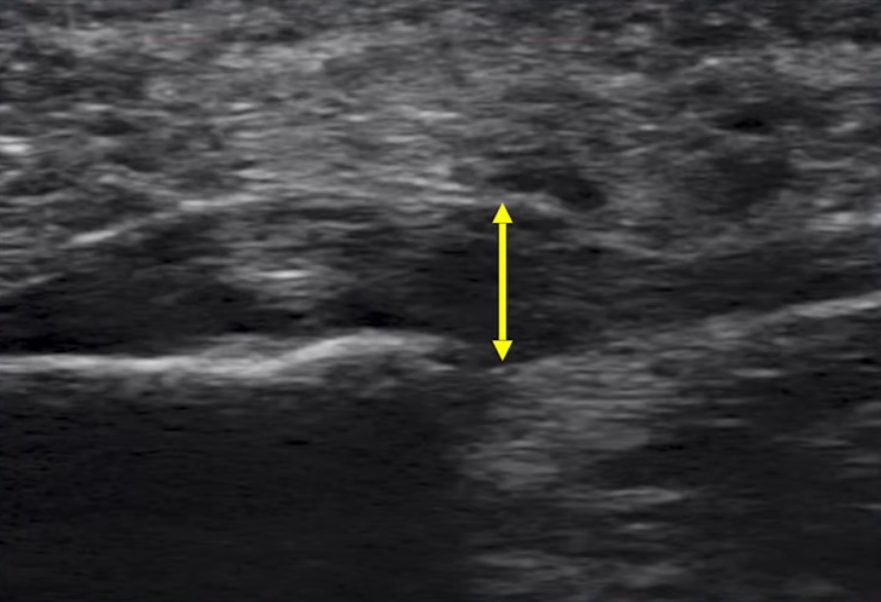

超音波検査

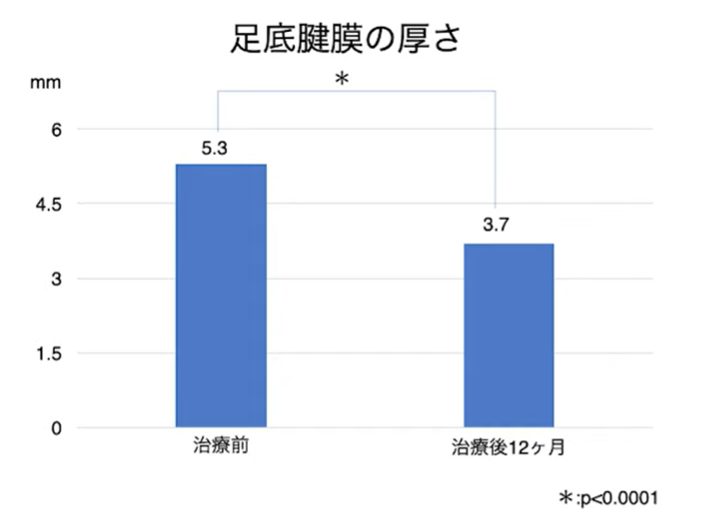

超音波やMRIで足底腱膜の厚みを測定し、一般的には4mm以上で足底腱膜炎と診断します。

レントゲンでは踵の骨に骨棘という変形が見られることがありますが、こちらだけで確定診断をすることはできません。また腱の肥厚がない方は足底腱膜炎ではない可能性があり、注意が必要です。

治療法

足底腱膜炎は自然に治る人もいますが、一部では痛みが1年以上、あるいは数年続くケースも見られます。

一般的には、リハビリテーション、インソールの利用、痛み止めの服用などで改善することが多いですが、中には体外衝撃波治療や手術を受けるケースもあります。

主な治療法には以下のようなものがあります。

ストレッチとマッサージ

足底腱膜自体の柔軟性を維持することは、付着部への負担を減らす上で不可欠です。具体的には、足の指を反らせた状態で、足裏の土踏まず周辺をマッサージすることで柔軟性を高められます。ただし、痛みのあるかかと部分は揉まないよう(痛みが出ないよう)にすることが重要です。また、ふくらはぎの筋肉のストレッチも有効です。これは、かかとの骨を介して足底腱膜にかかるストレスを軽減するためです。ストレッチは、痛む足を後ろにして立ち、後ろ足のかかとを床につけたまま、前の足に体重をかけていくと、ふくらはぎに張りを感じるでしょう。この状態で15秒間伸ばすことが推奨されています。

テーピング

足の状態に応じて効果的なテーピングは異なります。

扁平足の場合、かかとが内側に倒れるのを防ぎ、土踏まず(内側縦アーチ)をサポートするテーピングが有効です。具体的には、外側のくるぶしの下からかかとに向かって斜めにテープの端を貼り、かかとを通り内側のくるぶしを越え、足首の前側からすねの外側まで貼ります。

インソール

インソール(足底板)の使用も推奨される治療法の一つです。特に扁平足で足裏のかかと部分に痛みがある場合、かかとの内側(母趾側)を高くしてかかとが内側に傾くのを防いだり、土踏まず(内側縦アーチ)をサポートしたりするインソールが、足底腱膜への負担を軽減するのに効果的です。この際には、専門の医療機関での相談が勧められます。

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療も選択肢の一つです。この治療の効果に関する複数の論文がありますが、すべての人に確実に痛みがなくなるわけではありません。体外衝撃波治療では重篤な合併症は稀ですが、治療自体に痛みを伴うことが辛い治療です。稀に正常な神経損傷による足の骨の変形や足底腱膜の断裂といった報告もあります。また、この治療は痛みの根本原因に直接作用するものではないため、治療を受けても改善しないケースが一定数存在します。

手術

治療が困難なケースでは、手術も検討されることがあります。内視鏡を用いた手術があり、専門の医療機関でのみ行われます。手術には、足底腱膜の一部を切除する「足底腱膜切離術」や、骨の突出部分(骨棘)を切除する「骨棘切除術」などがあります。しかし、手術の成功率も決して高くないという報告もあり、確実に痛みがなくなる保証はありません。

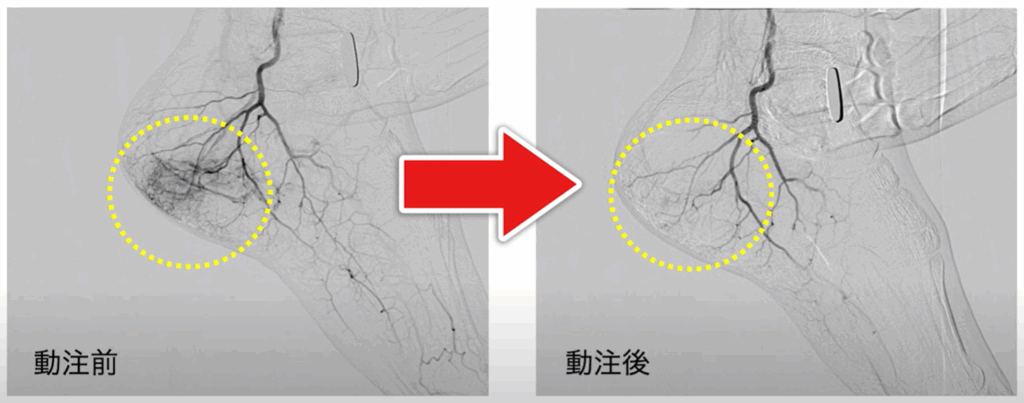

動注治療

近年では、足底腱膜炎の治りにくい痛みの原因とされる「異常な血管と神経」を減らす新しい治療法、動注治療があります。 特に半年以上悩まされた足底腱膜炎が、動注治療によって改善しています。

この動注治療の有効性を示した私たちの研究の概要を紹介します。

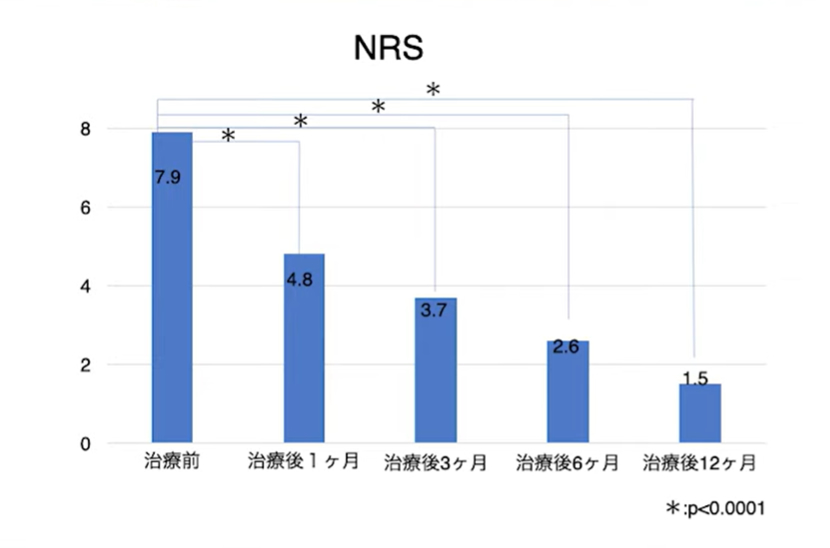

足底腱膜炎の動注治療を受けた66人 治療結果

この研究は足底腱膜炎の患者66名を対象に、モヤモヤ血管を治療対象として動脈注射を行いました。

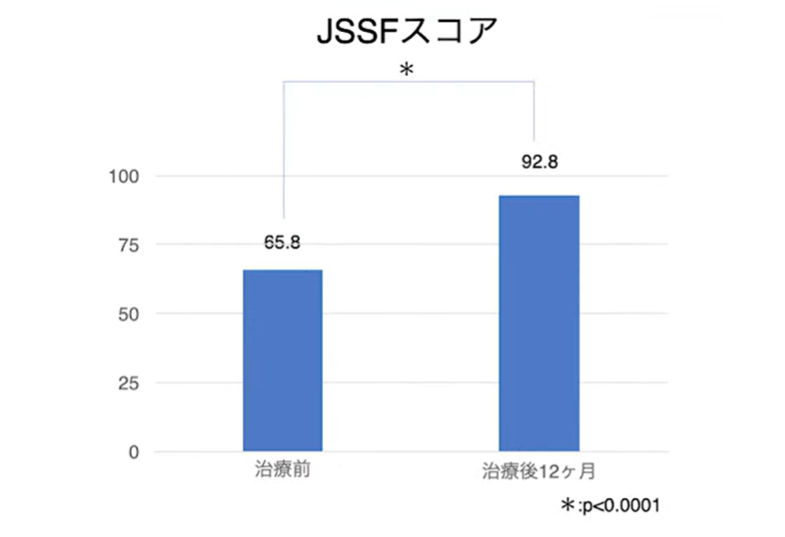

その結果、痛みのスコアは治療後に有意に改善し、足の機能を示すAOFASスコアは、治療前の平均65.8点から治療1年後には92.8点へと大幅に向上しました。さらに、その治療効果は平均で30.9ヶ月という長期間にわたって維持されていました。

痛みの点数

(最大10、痛いほど点数が高い)

痛みが日常生活にどのくらい影響があったか

(最大100、影響がないほど高い)

専門的ではありますが、この研究結果から、超音波で確認しながら行う動注治療は、従来の治療では改善が難しかった足底腱膜炎に対して、有効な治療選択肢となる可能性があります。

治療実例

足根洞症候群

症状

足根洞症候群は、足の内側、くるぶしの下にある「足根管(そっこんかん)」というトンネル内で、足裏へ向かう神経(後脛骨神経)が圧迫されて生じる疾患です。

痛みやしびれは、圧迫されている内くるぶし周辺から、土踏まず(アーチ)、かかと、そして足指にまで広がることがあります。「ジンジン」「ピリピリ」とした焼けるような痛みや、電気が走るような感覚が特徴です。ランニング中や長時間の立位で症状が悪化し、安静にすると和らぐことが多いですが、夜間に痛みが強くなることもあります。足底筋膜炎と異なり、痛みの範囲が広く、ぼんやりとしていることが多いのも特徴の一つです。

原因

足根管の中で後脛骨神経が圧迫されることが直接的な原因です。圧迫の原因は多岐にわたり、ガングリオン(良性の腫瘤)や静脈瘤、骨折などの外傷、捻挫後の腫れなどが挙げられます。

特にランニングをされる方では、扁平足などの足のアライメント異常が原因で神経に持続的な牽引ストレスがかかり、発症の引き金になることがあります。運動によって繰り返し負担がかかることで、トンネル内の組織が炎症を起こし、神経を圧迫します。

診断

診断では、まずTinel(ティネル)徴候を確認します。これは、内くるぶしの神経が通る部分を軽く叩き、足裏にしびれや痛みが走るかを調べる検査です。

Tinel(ティネル)徴候

超音波検査やMRIを用いて、ガングリオンなどの神経を圧迫している物理的な原因を特定することもあります。確定診断のためには、神経伝導速度検査を行い、神経の伝達に遅れがないかを確認する場合もあります。

治療法

治療の基本は、神経への圧迫を減らすための保存療法です。運動量の調整、消炎鎮痛薬の内服、局所へのステロイド注射などが行われます。インソール(足底板)を用いて扁平足などのアライメントを矯正し、神経への負担を軽減することも非常に有効です。

これらの治療で改善しない場合、手術(足根管開放術)が検討されることもあります。しかし、足底腱膜炎と同様に、長引く痛みの部位にはモヤモヤ血管(異常な血管)が増えていることがあり、これが痛みの原因となっているケースも少なくありません。

モートン病

モートン病は、足の裏、特に足指の付け根に痛みを伴う疾患です。足の指に向かう神経の周囲が腫れて厚みを帯びることで症状が現れるもので、「モートン神経腫」という結合組織の塊が生じるものです。

症状

足指の付け根から指先にかけて鋭い痛みや焼けるような痛みが生じることが特徴です。足裏の指の付け根に熱く焼かれたような痛みや、その先の指に放散する痛みやしびれが見られます。

靴の中に小石が入っているような感覚や、チクチクする痛みを感じることもあります。最初は歩行中のみに現れることが多いですが、進行するとじっとしている時にも感じられるようになります。

歩行や長時間の立ちっぱなしによって悪化し、靴を脱いだり安静にしたりすると改善することが一般的です。最も多く発症するのは第3趾と4趾(中指と薬指)の間で、次いで第2趾と3趾の間となっています。

原因

足裏の付け根に繰り返し負担がかかることが原因です。歩行時に足の指が背屈して足の指の付け根に負荷がかかり、その下にある神経や周囲の軟部組織が繰り返し圧迫されることで発生します。

女性に多く見られる傾向があり、男女比は1:4で、特に50代から60代の女性に多いです。

リスクファクターとしては、つま先の幅が狭い靴や高いヒールの靴を履くこと、前足に繰り返し力のかかる運動、外反母趾、偏平足などが挙げられます。

診断

主に身体所見とMRIによって行われます。つま先立ちで症状が再現されるかを確認し、触診で足指の付け根に圧痛があるか、またその先の指にしびれなどの感覚障害があるかを調べます。

「thumb index finger squeeze test」では、足の両端を把持し圧迫を加えることで、痛みやしびれが誘発されるかを確認します。また、MRIではモートン神経腫が確認できることもありますが、大半でMRIでは異常は認めず、確定診断は実際には難しいことも多いです。

thumb index finger squeeze test

治療法

まず負担の軽減から始めます。ヒールの高い靴や先細い靴を避け、かかとの低い靴やつま先にゆとりのある靴に変えることで改善する人が多いとされています。また、足底パッドを当てるなどして足の付け根への圧を減らすことも有効です。

足部内在筋のエクササイズや足首の硬さを改善するためのストレッチが推奨されます。具体的には「ショートフットエクササイズ」や「タオルギャザーエクササイズ」、「ふくらはぎのストレッチ」を20~30秒、1日3セット程度行うことが効果的です。

ショートフットエクササイズ

タオルギャザーエクササイズ

ふくらはぎのストレッチ

保存的治療で改善しない場合は、ステロイドの注射や、超音波を見ながらエタノールを注入する治療、手術によって神経腫を切除する方法もあります。

また、足底腱膜炎と同様に、モートン病の一部の方はモヤモヤ血管で痛みが出ている可能性があります。こちらの症例を参考になさってください。

治療実例

ランニング中や走った後に足の裏が痛む場合、「少し無理をしたかな」と軽く考えてしまうこともあるかもしれません。しかし、その痛みの背景には、足底筋膜炎やモートン病など、何らかの疾患が隠れていることも少なくありません。

また、すでに整形外科で治療を受けたにもかかわらず、「湿布や痛み止めをもらったけれど、痛みが変わらない」「原因がよくわからないまま、様子を見るよう言われた」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当院では、「どこに行っても治らない」「長く続く原因不明の痛み」への対応を専門的に行っています。痛みの根本原因をしっかり見極め、一人ひとりに合わせた治療プランをご提案します。

気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

著者プロフィール

- 院長

-

オクノクリニック神戸三宮院、宮崎治療院院長。循環機器内科専門医。

医学部卒業後、循環器内科医として心臓血管カテーテル治療に従事。2012年11月~2014年10月アメリカSkirball Center for Innovation (ニューヨーク州、血管内治療デバイス研究施設)に研究留学。2016年3月大学院博士課程修了 研究テーマ「冠動脈ステント留置後の病理組織と光干渉断層法の画像の比較について」。

最新の投稿

2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説

2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説 2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説

2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説 2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説

2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説 2025年7月30日ランニングで足の裏が痛いときによく遭遇する疾患とその治療法

2025年7月30日ランニングで足の裏が痛いときによく遭遇する疾患とその治療法