疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説

「寝ても疲れが取れない」、「朝起きても、眠い、だるい」と感じることはありませんか?休息しているつもりでも疲労感が抜けず、日中もだるさや眠気に悩まされると、仕事や生活の質にも影響してしまいます。このページでは「疲れが取れない」の原因について医学的観点から解説していきます。

疲れが取れない原因として考えられる病気

みなさんが、疲れがとれないというキーワードでインターネットで検索すると、例えば病院などがあげているサイトには次のような疾患が記載されているのではないでしょうか?

膠原病、糖尿病、貧血、肝機能障害、腎機能障害、心不全、感染症、悪性腫瘍など。

もちろん上記の疾患は「疲れが取れない」原因にはなります。しかしこのような疾患は日本においては、診断の技術、精度は非常に高く、通常年1回の検診を受けていれば、見逃される可能性は極めて低いのです。

それよりも、私は内科医として15年以上の経験があり、実際に患者さんを診療している立場から、よく見逃される原因について、解説したいと思います。

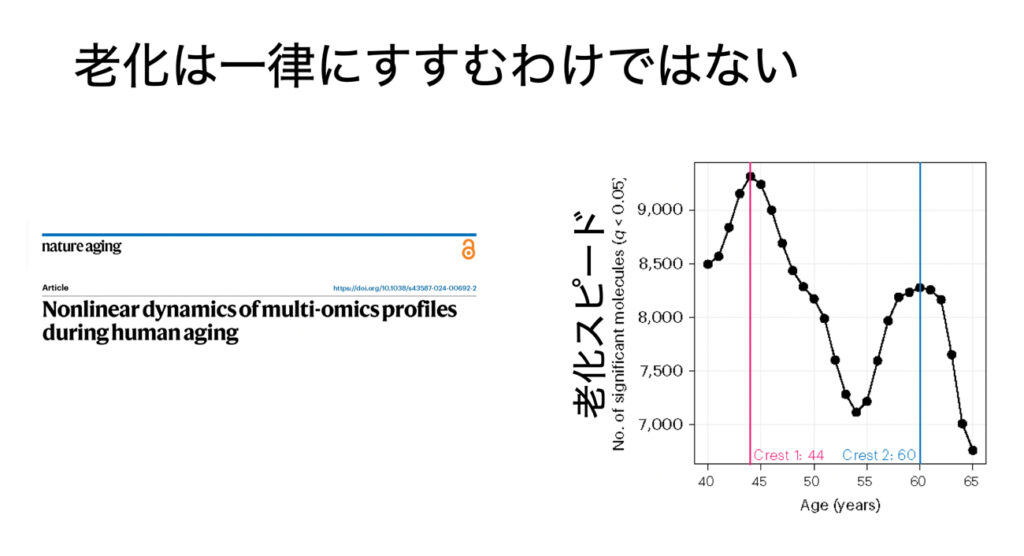

まずは疲れやすさの原因について理解を深めるために、年齢と老化についての論文を紹介します。

老化は一律にすすむわけではないことをご存知でしたでしょうか?

こちらはnature agingという最近の論文から。

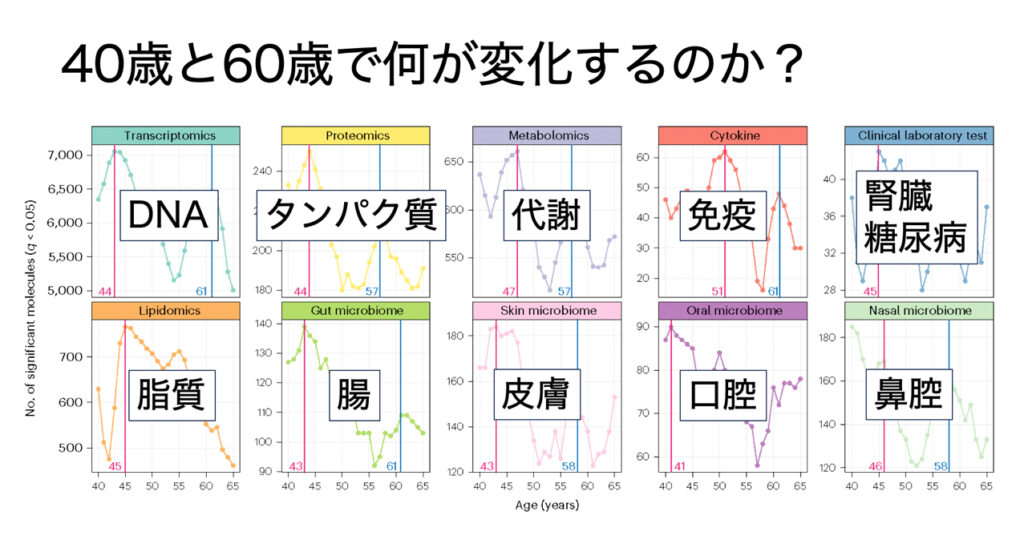

論文からの引用ですが、40歳と60歳で体の中の細胞、タンパク質、脂肪の代謝、腸内細菌叢などが急激に老化するのです。つまり、老化は一律に起きるわけではない。39歳から40歳の変化と、40歳から41歳の変化は大きく違う可能性があるわけです。その大きな老化があるために、急に「疲れやすくなった」と感じやすくなるわけです。

それを踏まえた上で、健診や、病院の検査でも見逃されやすい疾患をみていきましょう。

甲状腺機能低下症

健康診断を受けても見逃されやすいですが、実は多くの人が罹患しているのが甲状腺機能低下症。

みなさん、ご自身の甲状腺機能を測定されたことはありますか?

甲状腺機能低下症は、文献にもよりますが、高いものでは、日本人の10%前後に認めた、という報告もあります。特に女性に圧倒的に多く、年齢と共に増加します。

甲状腺は全身の新陳代謝をコントロールする、いわば「車のアクセル」のような役割を担っています。甲状腺から分泌される「甲状腺ホルモン」が、全身の細胞の一つひとつに「もっとエネルギーを作れ」「もっと活発に働け」と指令を送ることで、私たちの体温や心拍数、そして日々のエネルギーレベルが適切に保たれているのです。

ところが、甲状腺機能低下症では、この甲状腺ホルモンの分泌が減少してしまいます。それはまるで、ボイラーの火が弱まったり、アクセルがほとんど踏めなくなったりするようなもの。身体全体が、いわば「省エネモード」に切り替わってしまうのです。

その結果、全身にさまざまな不調が現れますが、特に代表的なのが以下のような症状です。

甲状腺機能低下症の症状

- 倦怠感・疲労感

エネルギー産生そのものが低下するため、寝ても疲れが取れない、常にだるいといった状態になります。 - 寒がり・冷え性

体内で熱を十分に作れず、人よりも寒さを感じやすくなります。 - 体重増加

代謝が落ちるため、食事量は変わらないのに太りやすくなります。 - 気力の低下・記憶力低下

脳の働きも鈍くなり、うっかりミスが増えたり、物事に興味がわかなくなったりします。「うつ」と間違われることもあります。 - むくみ

水分の代謝が悪くなり、顔や手足がむくみやすくなります。 - 便秘

消化管の動きも緩慢になります。 - 肌の乾燥・脱毛

皮膚や髪の新陳代謝が滞ります。

このように症状は多岐にわたりますが、一つひとつが「歳のせい」「ストレスのせい」と片付けられやすいものばかりです。ゆっくりと進行するため、ご自身でも変化に気づきにくいのが、この病気が見逃されやすい最大の理由と言えます。

診断に至らない問題

推定240万人の患者さんのうち、実際に甲状腺機能低下症の治療を受けているのはわずか45万人である、という報告があります。つまり、約8割の方が診断されない、もしくは診断されても適切に治療されていない状態の可能性があるのです。

なぜこれほど見逃されてしまうのでしょうか?

現在の日本の国民健康診断には甲状腺機能検査が含まれていないため、系統的なスクリーニングが行われていません。これが診断不足の大きな原因となっています。

気になる症状がある方は、医療機関で甲状腺機能検査(TSH、T3、T4)を受けることをお勧めします。早期発見・早期治療が重要です。

血糖の大きな変動

糖尿病じゃなければ血糖の変動は関係ないと考えておられませんか?

結論から言えば、それは大きな間違いです。むしろ、糖尿病ではないと診断されている方にこそ、この血糖の大きな変動(血糖値スパイク)が、深刻な疲労感の主犯であることが非常に多いのです。これを専門的には「機能性低血糖症」と呼びます。

私たちの身体、特に脳は、ブドウ糖を主なエネルギー源としています。このエネルギー供給が不安定になると、パフォーマンスが著しく低下します。

血糖値の変動:体の中で起きていること

具体的に何が起きているかご説明します。

食事、特に精製された炭水化物(白いご飯、パン、麺類、お菓子、ジュースなど)を摂取すると、血糖値が急上昇します。

すると、身体は血糖値を下げようと、膵臓からインスリンというホルモンを大量に分泌します。このインスリンが過剰に分泌されると、今度は血糖値が急降下し、必要以上に下がりすぎてしまうのです。

急上昇と急降下を繰り返すうちに、自律神経は乱れ、身体は大きなストレスに晒されます。そして、血糖値が下がりすぎた状態(低血糖)では、脳はエネルギー不足に陥り、以下のような症状を引き起こします。

- 食後の耐え難い眠気(特に昼食後)

- 集中力の低下、頭がぼーっとする(ブレインフォグ)

- 夕方になると、疲れ果てて動けなくなる

- 急な不安感やイライラ

- 疲れているから、甘いものが無性に欲しくなる

この中で最も厄介なのが、「疲れているから甘いものを欲する」という悪循環です。低血糖で疲れている脳が手っ取り早くエネルギーを補給しようと糖分を求め、それに従って甘いものを食べると、再び血糖値スパイクが起き、数時間後にはさらに強い疲労感に襲われる…この無限ループに陥っている方が後を絶ちません。

この状態(機能性低血糖症)が見逃される理由

なぜこの状態が見逃されるのでしょうか?

それは、会社の健康診断で行う「空腹時血糖値」や「HbA1c」では、このジェットコースターのような食後の血糖変動を捉えることができないからです。空腹時は正常でも、食後に激しい乱高下を起こしているケースは珍しくありません。

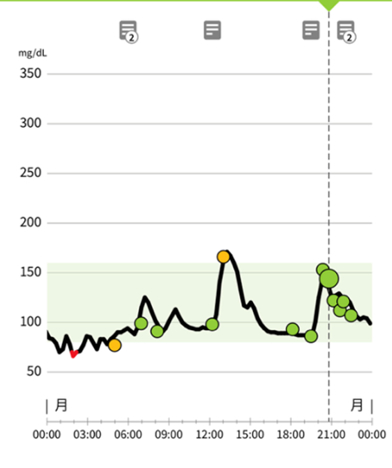

最近では「フリースタイルリブレ」のような持続血糖測定器(CGM)を使い、24時間の血糖変動を可視化できるようになりました。実際に測定してみると、ご自身が「健康」だと思っていた方でも、食後に血糖値が急上昇し、その後急降下していることが分かり、驚かれることがよくあります。

私のクリニックのスタッフも、CGMを測定したところ、夜間の低血糖が発見され、睡眠の質の低下と関係していることが判明しました。

こちらが実際の血糖になります。夜間の1時~2時頃に線が赤くなっている部分は、低血糖を起こしているところです。夜中に寝つきがわるかったり、目が醒める原因となります。

睡眠時無呼吸症候群

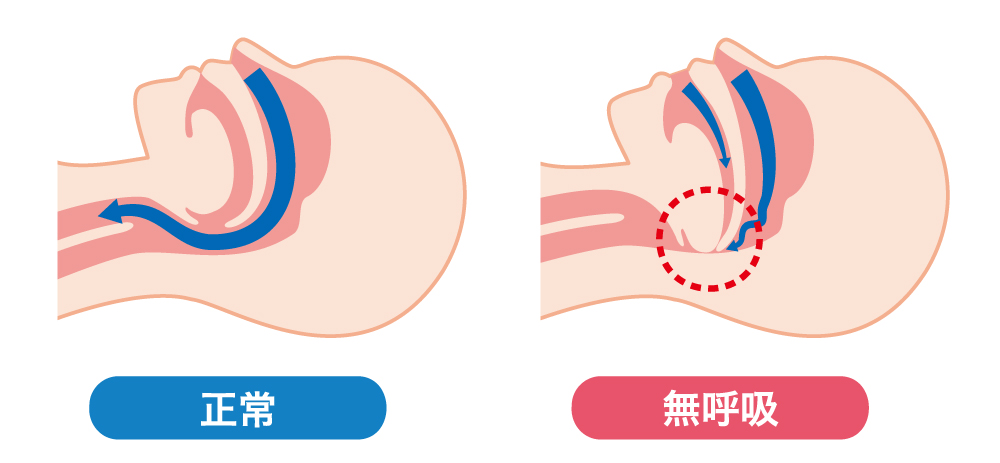

こちらも見逃されがちですが、睡眠時無呼吸症候群は、疲労の原因として非常に頻度が高く、そして何より命に関わる重要な疾患です。睡眠中に呼吸が止まる(無呼吸)、または浅くなる(低呼吸)ことを繰り返す病気です。医学的には、10秒以上の呼吸停止が1時間に5回以上ある場合に診断されます。

睡眠中、特に肥満や喉の構造的な問題によって空気の通り道(上気道)が塞がると、呼吸が止まります。すると、体内の酸素濃度が低下し、脳は「危険だ!」と判断して、呼吸を再開させるために何度も目を覚まさせます。この覚醒は非常に短いため、本人は夜中に何度も起きていたという自覚が全くありません。

しかし、脳と身体は一晩中「呼吸停止 → 酸素低下 → 覚醒」という緊急事態を繰り返しているため、深い眠り(特にノンレム睡眠)に入ることができず、全く休息できていないのです。8時間寝ていても、質は最悪です。これでは疲れが取れるはずがありません。

睡眠時無呼吸症候群の症状

- 非常に大きないびき(突然止まり、その後あえぐように呼吸を再開する)

- 呼吸が止まっていることを家族などから指摘される

- 息苦しさで目が覚める

- 朝起きた時の頭痛や、熟睡感のなさ

- 日中の強烈な眠気(会議中、運転中など)

- 集中力の低下、倦怠感、イライラ

この病気の恐ろしさは、疲労感だけではありません。

慢性的な酸素不足と睡眠不足は、心臓や血管に大きな負担をかけ、高血圧、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病のリスクを数倍に高めます。

もし上記に覚えがある方は、決して放置せず、専門の医療機関(呼吸器内科、耳鼻咽喉科など)で睡眠検査(ポリソムノグラフィー)を受けることを強くお勧めします。

副腎疲労症候群

「副腎疲労」は、まだ日本の保険診療における正式な病名ではありませんが、ストレス社会を生きる現代人の疲労を説明する上で、極めて重要な概念です。

副腎は、腎臓の上にある小さな臓器で、ストレスに対抗するためのホルモン「コルチゾール」を分泌します。コルチゾールは、血糖値や血圧を調整し、炎症を抑えるなど、生命維持に不可欠な役割を担っています。

本来、コルチゾールは朝に最も多く分泌され、私たちをスッキリと目覚めさせ、日中の活動を支えます。そして夜にかけて徐々に減少し、自然な眠りを促します。この美しいリズムが、私たちの活力の源です。

しかし、仕事のプレッシャー、人間関係、不規則な生活、慢性的な炎症など、長期間にわたるストレスに晒され続けると、副腎はこの要求に応えようとコルチゾールを分泌し続けます。やがて副腎が疲弊し、このコルチゾールの分泌リズムが完全に乱れてしまうのです。

副腎疲労症候群の主な症状

- 朝、鉛のように体が重く、全く起き上がれない。(コルチゾールの朝のピークがない)

- 午前中は頭が働かず、コーヒーや甘いものがないと始動できない。

- 夕方(特に15時~17時頃)に急激なエネルギー切れを感じる。

- 夜になると逆に目が冴えてしまい、寝つきが悪い。

- 風邪をひきやすく、治りにくい。

通常の血液検査では、極端な副腎の病気(アジソン病やクッシング症候群)しか分かりません。

副腎疲労を評価するには、唾液を1日数回採取してコルチゾールの1日のリズムを調べる検査(唾液中コルチゾール検査)などが必要になります。

遅延型フードアレルギーとリーキーガット症候群

蕁麻疹(じんましん)のように食べてすぐに症状が出るアレルギー(即時型)とは別に、食べてから数時間~数日経ってから、じわじわと心身に不調をもたらす「遅延型フードアレルギー」があります。

原因不明の疲労感に悩む方の背景に、このアレルギーが隠れていることは少なくありません。

疲れが取れなくなる原因

このアレルギーの根底には、多くの場合「リーキーガット症候群(腸管壁浸漏症候群)」が存在します。

私たちの腸の粘膜は、栄養を吸収しつつ、未消化の食べ物や有害物質が体内に入らないよう、細胞同士が固く結合してバリアを形成しています。しかし、ストレス、質の悪い食事(添加物、過剰な糖質)、薬(特に抗生物質や痛み止め)などによって腸内環境が悪化すると、このバリアが緩んでしまいます。これがリーキーガットです。

腸に”隙間”ができてしまうと、そこから未消化のタンパク質などが血液中に漏れ出してしまいます。すると、免疫システムはこれを「異物(敵)」とみなし、攻撃を開始します。この反応が、遅延型フードアレルギーの正体です。

ご自身では良かれと思って毎日食べている好物(例えば、卵、乳製品、小麦、ナッツなど)が、実は体内で免疫の"戦争"を引き起こしているのです。この慢性的な炎症は、免疫システムに膨大なエネルギーを消耗させ、まさに「疲れ果てた」状態を作り出します。

疲労感以外にも、以下のような多彩な症状を引き起こします。

- 頭がスッキリしない、集中できない(ブレインフォグ)

- 原因不明の頭痛や関節痛

- ニキビや湿疹などの肌トラブル

- お腹の張り、便秘や下痢

- 気分の落ち込み、不安感

このアレルギーは、症状が出るまでに時間がかかるため、原因となる食べ物を自分で特定するのは非常に困難です。原因を突き止めるには、特定の抗体(IgG抗体)を測定する食物アレルギー検査が有効な手段となります。

ここまで、疲れやすくなる疾患を紹介しました。しかし、上記のような病気ではないにもかかわらず、慢性的に疲れが取れないという患者さんはとても多くいらっしゃいます。その場合、原因として「栄養不足」も考慮に入れてみましょう。

栄養不足

栄養不足で疲れが取れない理由

栄養不足によって疲れが取れない主な理由は、細胞レベルでのエネルギー産生が妨げられ、疲労や損傷の修復作業が滞ってしまうためです。

私たちの体は、脳の思考、内臓の働き、筋肉の修復など、あらゆる生命活動に必要なエネルギーを、細胞内のミトコンドリアという構造体からATP(アデノシン三リン酸)という高エネルギー物質の形で供給しています。

栄養が不足すると、このミトコンドリアでのエネルギー産生が非効率になり、結果として疲れが慢性化します。

なぜ、飽食の時代に栄養不足になるのか?

理由1. 土壌の痩せによる野菜のミネラル不足

昔に比べて、野菜が含むミネラル量が減少しているというデータがあります。これは単なる品種改良の影響だけでなく、化学肥料への過度な依存が要因であると言われています。

化学肥料は窒素、リン、カリウムを中心に構成されていて、微生物がつくるビタミンや鉄分、カルシウムなどの微量元素を含んでいません。つまり、同じ野菜を食べてもかつては摂れた栄養素が摂れない状況が生まれているのです。

理由2. コンビニ食・加工食品の問題

忙しい現代人は、ついついコンビニ食や加工食品に頼りがちです。

たしかに手軽で便利ですが、味や保存を優先するあまりに高度に加工されている食品が多く、その過程でミネラルやビタミンが失われていきます。

理由3. 精製された糖質の摂取が増えている

白米やパン、麺類といったせい精度の高い炭水化物を好み、お菓子や清涼飲料水などで大量の砂糖を摂りがちな食習慣が続くと、ビタミンB群やマグネシウム、亜鉛などが糖質の代謝過程でたくさん消耗され、低栄養状態となります。

低栄養のサインとなる症状

- 朝起きたときの疲労感が抜けにくい

- ちょっとの運動で息切れ、立ちくらみを起こす

- 肌荒れや爪が割れやすい、髪がパサつく

- 口内炎や口角炎が頻繁に出る

- 甘いものや炭水化物をむしょうに欲する

- 肩こりや腰痛が長引き、痛みがとれにくい

- 頭痛、めまいがある

- 便秘や下痢など腸内環境が不安定

- 風邪や軽い感染症が治りにくい

- 軽いストレスでも気分が落ちこみやすい

もし、この10のサインのうち複数当てはまるなら、あなたは栄養不足の可能性が高いです。医療機関でしっかり検査してもらうことをお勧めします。

検査方法

当院で行っているオーソモレキュラー栄養療法は、血液データや症状から栄養状態を詳しく分析し、食事療法を基本として、不足している栄養素をサプリメントで補う療法になります。

採血項目には、健診では通常採血しない、鉄、亜鉛、ビタミンD,血糖変動の項目があり、他にも胃酸の分泌を表すペプシノゲン、ストレスの指標であるホモシステインなどがあります。

疲れが取れない、病院で検査をしても原因がわからないという方は、一度栄養不足の検査をすることをお勧めします。当院でも行っておりますので、ご興味がありましたらお問い合わせください。

-

疲れが取れないのですが、病院に行った方がいいですか?まずは何科を受診したらよいですか?

-

まずは内科で、この記事の最初に挙げた、膠原病、糖尿病、貧血、肝機能障害などの異常をスクリーニングすることをお勧めします。

-

疲れやすいのですが、どのようなサプリメントがおすすめですか?

-

一般的にはビタミンB群、ビタミンD、亜鉛などのサプリメントが有効とされていますが、実際にどれくらい不足しているかは個人によって異なります。理想は血液検査で確認することです。

血液検査で不足している栄養素を食事療法、サプリメントで補ってあげる事がおすすめです。

-

栄養ドリンクは効果がありますか?

-

栄養ドリンクは一時的に覚醒効果をもたらすことがありますが、むしろ回復力を下げる可能性があると指摘されています。疲労回復をアシストする便利な存在のように見えますが、回復力が下がる主な理由は以下の通りです。

- 栄養素の有効性の低さ

一部の栄養ドリンクにはビタミンB群などが含まれていますが、その量が少ないか、あるいは糖質過多や添加物によって吸収が阻害されることもあり、十分な効果を発揮しにくい場合があります。したがって、栄養ドリンクはあくまで「その場しのぎ」であり、常習的な摂取は疲れや痛みを悪化させ、根本的な回復を妨げる要因になりかねません。体の疲れが取れないとお悩みの方は、ご相談ください。 - カフェインによる反動

カフェインは中枢神経を刺激し、眠気を抑えて一時的な覚醒感や「元気になった」感覚を与えます。しかし、その効果は長続きせず、時間が経つと急激な反動でさらに強い疲労感や集中力低下に襲われることがあります。 - 糖質過多による血糖値の乱高下

多くの栄養ドリンクには、果糖ブドウ糖液糖などの糖質がかなりの割合で含まれています。液体の糖質は空腹時に摂取すると急激に血糖値を上昇させ(血糖値スパイク)、その後の急降下によって慢性的な疲労感や集中力の低下を招く危険性があります。

- 栄養素の有効性の低さ

「疲れ」や「だるさ」の背景には甲状腺疾患や貧血、睡眠時無呼吸症候群など、病気が隠れていることもあります。

一方で、検査では異常が見つからず「様子を見ましょう」と言われてしまうケースもあります。実際には、鉄やビタミン、ミネラルといった栄養不足が原因で、体がエネルギーを生み出せない状態になっていることも少なくありません。

当院では、オーソモレキュラー栄養療法を用いて血液データから栄養状態を丁寧に分析し、「病気ではないのに疲れが取れない」状態の根本改善を目指しています。

気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

著者プロフィール

- 院長

-

オクノクリニック神戸三宮院、宮崎治療院院長。循環機器内科専門医。

医学部卒業後、循環器内科医として心臓血管カテーテル治療に従事。2012年11月~2014年10月アメリカSkirball Center for Innovation (ニューヨーク州、血管内治療デバイス研究施設)に研究留学。2016年3月大学院博士課程修了 研究テーマ「冠動脈ステント留置後の病理組織と光干渉断層法の画像の比較について」。

最新の投稿

2026年2月10日急に膝が痛い!考えられる疾患、原因と治療法を医師が解説

2026年2月10日急に膝が痛い!考えられる疾患、原因と治療法を医師が解説 2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説

2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説 2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説

2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説 2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説

2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説