脳と痛みの関係から考える慢性疼痛の治療法

体のどこかに長引く痛みを持っている人は、日本人の20歳以上の人の22.5%いると言われています。つまり日本で2300万人以上の人が長引く痛みを持っているのです。しかもその中で病院の治療で痛みは十分よくなりましたか?という問いに、70.7パーセントの人がかわりませんでした、と答えています。

このページでは、慢性的な痛みでお悩みの方へ、私自身が実臨床で難しい痛みを診てきた経験から、脳と痛み、また体に不足している栄養素が痛みと関連がある、という新しい視点から、痛みのメカニズムについて解説いたします。

目次

慢性疼痛とは?

痛みはあなたの身体の異常な事が起きていますよ、という事を知らせる、大切な役割があります。その必要な痛みは2つあります。

1つは「学習としての痛み」です。幼少期にやんちゃな子が走り回って、転倒して足をすりむいたとします。その時に足に痛みがでるのは、このような行動をとることで、体が傷つきますよ、気をつけなさいよ、と知らせているわけです。

もう1つは「警報としての痛み」です。虫垂炎になるとお腹が痛くなると思います。それはあなたの体に異常な事が起きていますよ!ここに注目しなさいよ!と知らせる体の大切な機能です。

しかし、痛みが長期にわたり続く場合、それは単なる警告ではなくなります。 一般的に、持続期間が3か月を超える痛みは慢性疼痛といわれます。通常は傷が治るのに3ヶ月もかからないはずです。ずっと痛いということは、そこになんらか異常なことが起こっていることが予想されます。

慢性疼痛の医学的分類

- 侵害受容性疼痛

組織の損傷や炎症によって生じる痛み(関節リウマチ、変形性関節症など) - 神経障害性疼痛

神経系の損傷や機能不全によって生じる痛み(帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害など) - 特発性疼痛

原因が明確でない痛み(線維筋痛症など)

医学的にはこのように分類されていますが、実際の患者さんの訴えを聞き、診察すると、明確に分類できないことも多く、この分類が万能なわけではありません。慢性疼痛は、複雑な要因からなっているのです。

慢性疼痛治療ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000350363.pdf

痛みと脳の関係性~脳の状態が不安定だから痛みを強く感じる~

痛みは、関節などからの痛み信号が神経を通じて脳に伝わり、脳がこれを認識することで感じます。つまり、痛みは脳で感じているのです。

脳には、本来、強い痛みを感じることを抑え、過剰な反応を避けるための機能(下行抑制系)が備わっています。この下行抑制系の機能が低下すると、同じ痛みの信号であっても、脳が過剰に反応してしまい、「すごく痛い!」と感じやすくなります。

慢性疼痛の一般的な投薬治療

慢性痛の治療として、痛み止めを処方されることが多いかと思います。

それぞれの薬剤のメリットデメリットを挙げてみます。

オピオイド鎮痛薬

オピオイド鎮痛薬は、非常に強力な鎮痛効果を持つ薬です。主に重度の疼痛、特にがん性疼痛や手術後の疼痛などに使用されます。

- メリット

・非常に強力な鎮痛効果があり、重度の疼痛管理が可能。

・即効性があるため、急性の強い痛みに対して迅速に効果を発揮する。 - デメリット

・長期使用による依存性や耐性のリスクが高い。

・副作用として便秘、吐き気、眠気、呼吸抑制などがある。

・過剰摂取による中毒や死亡のリスクがある。

非ステロイド系消炎鎮痛薬(NSAIDs)

NSAIDsは、炎症を抑えるとともに、痛みや発熱を軽減する薬です。軽度から中程度の疼痛に広く使用されます。

- メリット

・鎮痛効果に加え、抗炎症作用もあるため、関節炎や筋肉痛などの炎症性疾患にも効果的。

・市販薬としても入手可能なため、比較的手軽に使用できる。 - デメリット

・長期使用による胃腸障害(胃潰瘍や出血)のリスクがある。

・一部の患者で心血管イベント(心臓発作や脳卒中)のリスクが増加する可能性がある。

・腎機能に悪影

リリカ(プレガバリン)

リリカ(プレガバリン)は、神経障害性疼痛、線維筋痛症、てんかんなどに使用される薬です。神経の過剰な興奮を抑制することで、痛みを軽減します。

- メリット

・神経障害性疼痛(帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害など)に効果的。

・線維筋痛症の痛みや不眠、不安などの症状を改善する。てんかんの部分発作の補助療法として使用できる。 - デメリット

・眠気、めまい、体重増加などの副作用がある。依存性や乱用のリスクがある。

・腎機能低下患者では用量調整が必要。認知症のリスクを増加させる可能性がある(特に高用量、長期使用時)。

上記のように、痛み止めにはメリットがありますが、それに対するデメリットもあり、万全と長期に内服するものではありません。

最近の研究で、プレガバリンの使用が認知症のリスクを増加させる可能性が指摘されています。

2023年に発表された台湾の大規模コホート研究では、 200万人分のデータを用いて、後ろ向きのマッチングコホート研究が行われました。

プレガバリンの使用と認知症発症リスクとの関連を調査しました。その結果、プレガバリンを使用した患者は使用しなかった患者に比べ、認知症の発症リスクが45%高いことが明らかになりました。特に、累積使用量が多いほどリスクが高まることが示されました。特に50歳未満の若年層でリスクが顕著に高まることが示されました。これらの薬剤は、認知機能の低下が懸念される個人に対して慎重に使用すべきだと推奨されています。

痛み止めを何年間も内服している人がおられますが、その人たちに共通するのが、「効果があるのかわからないけどのんでいる」ということです。そして、その人達がこのような副作用を正しく認識しているかといわれると、疑問です。認知症のリスクがあがる、というのはとても怖いことですが、患者様にその話をすると、「知らなかった」と口をそろえておっしゃいます。薬を処方する医師や医療機関も、説明する時間が十分になく、副作用の理解がないまま、長期処方になっているケースが多くなっているのではないでしょうか?

このような薬を否定するわけではないのですが、痛みに対して、漫然と数年間にわたって薬を飲む、というのは本当に正しいアプローチなのか、真剣に考えてもよいのではないかと思います。

脳へのアプローチで慢性疼痛を治療する(オーソモレキュラー療法)

痛みは、先ほど述べたように、痛み信号が神経を通じて脳に伝わり、脳がこれを認識することで感じます。脳には、本来、強い痛みを感じることを抑え、過剰な反応を避けるための機能(下行抑制系)が備わっています。この下行抑制系の機能が低下すると、同じ痛みの信号であっても、痛みを強く感じやすくなります。

これまで当クリニックに来院した患者1200人の採血データでは、慢性疼痛を訴えて来院した女性の9割に鉄欠乏が見られました。

痛みを感じるのは脳ですが、鉄欠乏があると、脳が痛みに対して過敏になってしまいます。また、鉄以外に、ビタミンB群やビタミンDといった栄養素も、慢性的な痛みと深く関わっています。

つまり、下行抑制系を正常に機能させるためには、鉄分やその他の栄養素が重要です。これらは、脳内でノルアドレナリンやセロトニンといったホルモンの原料となり、下行抑制系の働きを支えます。オーソモレキュラー療法では、採血によって不足している栄養素を特定し、これを適切に補充することで痛みの改善につながります。

以下では、具体的な栄養素について解説します。

鉄分を補う

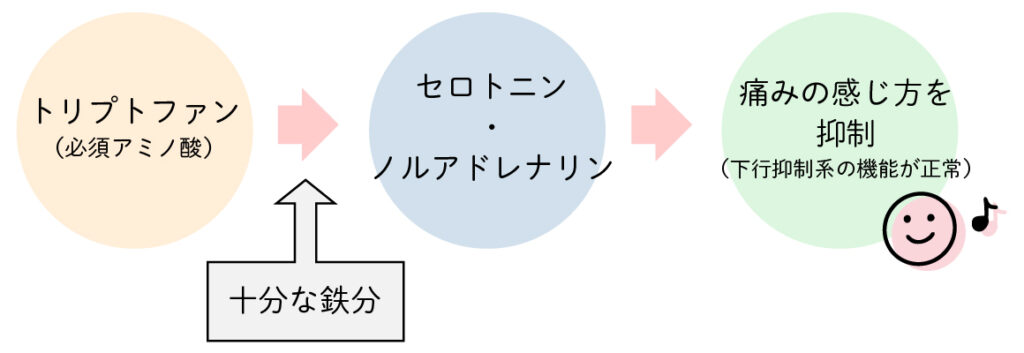

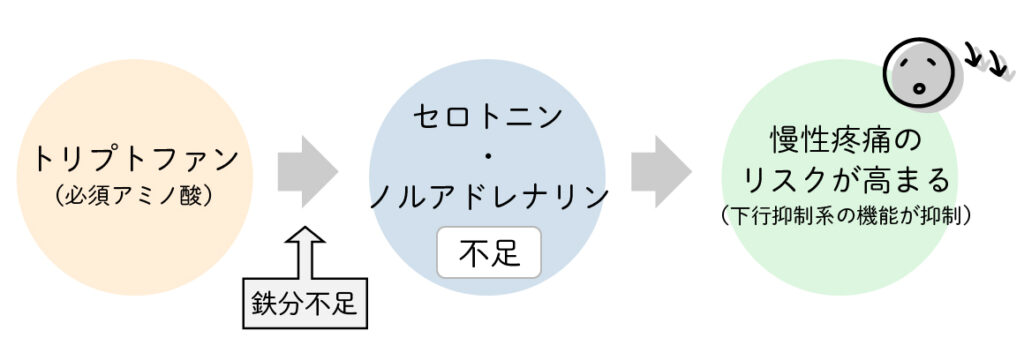

鉄と神経伝達物質の生成

鉄は、脳内で重要な神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンの生成に必要不可欠なミネラルです。これらの神経伝達物質は、脳内のシナプスにおいて神経細胞間の信号伝達を調整し、気分や慢性の痛みの感じ方に大きく影響します。

- セロトニン:

セロトニンは主に感情の調節に関与し、痛みの感受性を低下させる役割も持っています。トリプトファンからセロトニンへの変換過程において、鉄は補酵素として機能します。 - ノルアドレナリン:

ノルアドレナリンは覚醒やストレス反応に関与するだけでなく、痛みの抑制にも重要です。ドーパミンからノルアドレナリンへの変換過程でも、鉄は必要です。

鉄欠乏と下行抑制系の機能障害

下行抑制系は、脳から脊髄に向かう神経経路で、痛みの信号を抑制する働きを持っています。このシステムが正常に機能することで、過剰な痛みの感受性が防がれ、痛みの適切な制御が行われます。しかし、鉄欠乏が生じると、以下のように下行抑制系の機能が障害され、慢性疼痛のリスクが高まります。

正常な状態

鉄分不足の状態

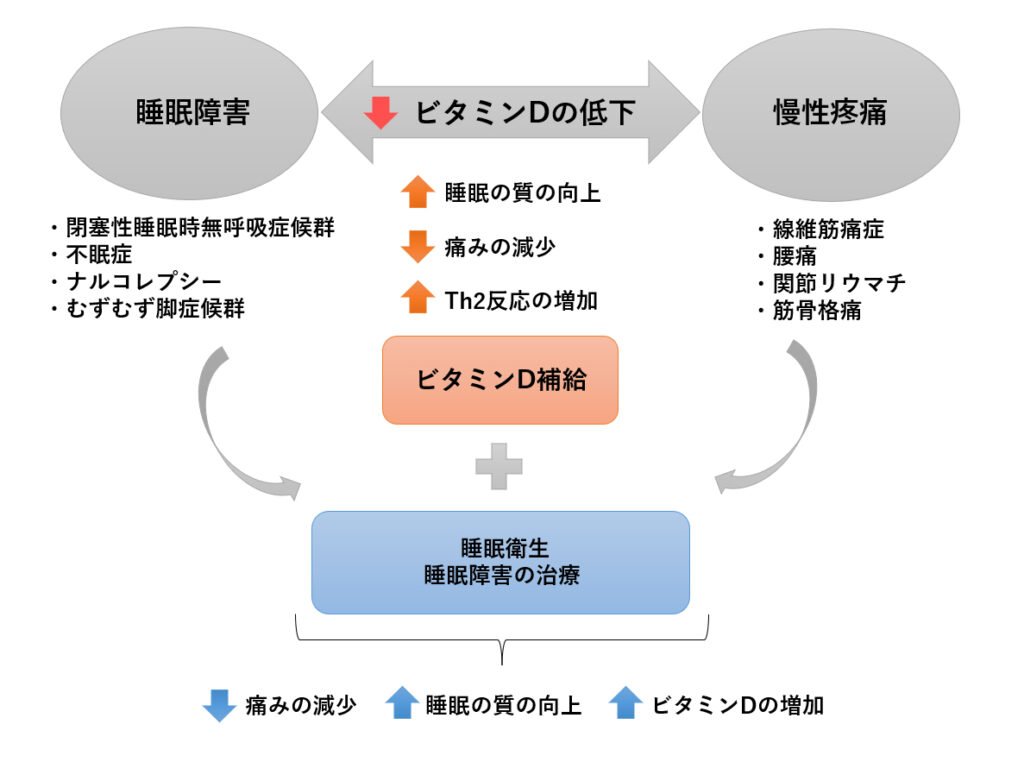

ビタミンDを補う

ビタミンDの適切に補うことにより、慢性疼痛の改善が期待できます。

この図は、ビタミンDが慢性疼痛や睡眠障害に対してどのように影響を与えるかを示したものです。ビタミンD補給と適切な睡眠衛生が、慢性疼痛と睡眠障害の両方に対して有益な効果をもたらすことを示しています。

以下では、論文を引用し、ビタミンDと痛みの関係について、もう少し詳しく説明します。

ビタミンDの活性型である1,25(OH)2Dは、免疫系の細胞に影響を与えます。例えば、Th2細胞がIL-4やTGF-βといったサイトカイン(免疫系細胞から分泌されるタンパク質)の合成を増加させます。これらのサイトカインは炎症に関与します。炎症があると神経が興奮する、つまり痛みが生じるため、ビタミンDが不足は慢性的な痛みにつながります。

研究によれば、血中の25OHD濃度が低い女性は、筋骨格系の痛みを経験するリスクが高くなります。具体的には、25OHD濃度が20 ng/mL未満の女性が疼痛を発症しやすいことが示されています。また、いくつかの研究で、ビタミンDサプリメントが筋骨格系の痛みを軽減することが確認されています。

出典:2017 The interfaces between vitamin D, sleep and pain

私はクリニックで今までに1200人以上にビタミンDの採血を行なってきましたが、よほど意識して日光を浴びている、ビタミンDが豊富に含まれている食材を積極的に摂取している、という患者さん以外はほとんどの方で、ビタミンDの血中濃度は20 ng/mLを下回っていました。そして、ビタミンDを食事療法やサプリメントで適切に補うことで、慢性疼痛が改善した症例を多く経験しております。

慢性疼痛、睡眠障害にお悩みの方、どこにいっても良くならない方、一度ビタミンDの血中濃度を測定してみてはいかがでしょうか?

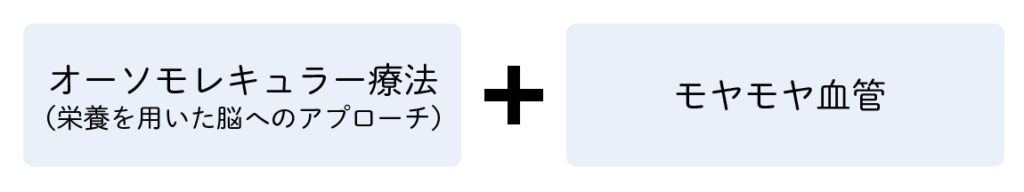

慢性疼痛の治療のための2つのアプローチ

ここまで、痛みと脳の関係についてお話してきましたが、慢性疼痛は、痛みの原因部位にできてしまう「異常な血管」が原因であることもあります。

人間の身体には生命を維持するのに欠かせない「正常な血管」だけではなく、病気の原因になってしまうような「異常な血管」もできてしまうことが最近になってわかってきました。特に五十肩や腰痛、ひざの痛みや肩こりをはじめとした、治りにくい関節の痛みには、そのような異常な血管(いびつな構造でモヤモヤとして見えるため、モヤモヤ血管と呼んでいます)が存在することが様々な研究で確かめられています。

人間の身体は「血管と神経が一緒になって伸びる」という基本ルールがあります。つまり血管が増えているところには、神経も一緒になって増えていて、この余計に増えた神経から痛みの信号が脳に送られることがわかってきており、これが痛みの原因になると考えられています。

慢性的な痛みでお悩みの方へ

現在慢性疼痛の治療に対して、モヤモヤ血管の診療とオーソモレキュラー医学を組み合わせて診療しているところは当院以外にありません。慢性的な痛みでお悩みの方は、痛みの最新治療と、そのベースになる、オーソモレキュラー療法を提供しているクリニックにぜひご相談ください。

著者プロフィール

- 院長

-

オクノクリニック神戸三宮院、宮崎治療院院長。循環機器内科専門医。

医学部卒業後、循環器内科医として心臓血管カテーテル治療に従事。2012年11月~2014年10月アメリカSkirball Center for Innovation (ニューヨーク州、血管内治療デバイス研究施設)に研究留学。2016年3月大学院博士課程修了 研究テーマ「冠動脈ステント留置後の病理組織と光干渉断層法の画像の比較について」。

最新の投稿

2026年2月10日急に膝が痛い!考えられる疾患、原因と治療法を医師が解説

2026年2月10日急に膝が痛い!考えられる疾患、原因と治療法を医師が解説 2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説

2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説 2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説

2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説 2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説

2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説