花粉症の根本的対策!ビタミンDはこんなに重要だった!

毎年この時期になると、「くしゃみや鼻水が止まらない」「薬なしでは過ごせない」という方々は多いのではないでしょうか。

皆さんは「ビタミンD不足」が花粉症の根本的改善を妨げているかもしれない、という事実をご存じでしょうか。ビタミンDは主に日光を浴びることで体内で合成される脂溶性ビタミンですが、実際には9割近い人が慢性的に不足しているともいわれています。

私自身、医師としてとして数多くの患者さんのビタミンDの血中濃度をみてきましたが、実際ほとんどの患者さんで不足しています。ビタミンDは痛みの治療のみならず、免疫機能や腸内環境の改善、それに伴う花粉症の軽減まで、驚くほど幅広い効果が期待できるのです。

ビタミンDが不足すると、なぜ花粉症が悪化するのか?

1.免疫バランスが乱れ、過剰な炎症を引き起こすから

花粉症は、花粉という外来アレルゲンに対する免疫の過剰反応といえます。ビタミンDは体の免疫システムを調整し、「必要な炎症は起こすが、過剰な炎症は抑える」という役割を担っています。

ビタミンDが不足すると、炎症性サイトカインが過剰に分泌されやすくなり、鼻水・くしゃみ・目のかゆみが強く出やすくなるのです。

2.腸内環境のバリア機能が低下する

「腸内環境」と花粉症、一見すると無関係そうに思えますが、実は腸壁こそがアレルギー物質の侵入を防ぐ最前線です。ビタミンDは腸の粘膜細胞同士をしっかり結びつける「タイトジャンクション」の形成を促し、腸壁の強度を保っています。

ビタミンDが不足すると腸のバリアが弱まり、アレルゲンが血中へ入り込みやすくなることで花粉症が悪化する可能性が高まるのです。

3.善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れる

腸内細菌は善玉菌・悪玉菌・日和見菌の三つのグループから成りますが、ビタミンDは善玉菌をサポートし、悪玉菌の増殖を抑制する働きもあると報告されています。

ビタミンDが足りない環境では腸内細菌のバランスが崩れやすく、さらに花粉症を含むアレルギー反応が増幅されやすいのです。

ビタミンDの凄さを実感した実体験

私(澁谷)は、長年花粉症に苦しんできたのですが、ビタミンDの血中濃度を(一般的な基準値の30μg/dlを超えて)80μg/dl程度にまで引き上げたところ、花粉症の症状が著明に改善しました。

さらに、腸の不調(下痢など)が時々でていたのですが、ビタミンDをしっかり摂取するようになってから劇的に改善し、お腹を下すことがなくなりました。まさに腸内環境を整え、バリア機能を高めることで、アレルゲンの侵入を抑えられた結果だと考えられます。花粉症と腸が弱いことは、私の体質(生まれつきの)であると思っていたのですが、実はビタミンD不足が原因だったのです。

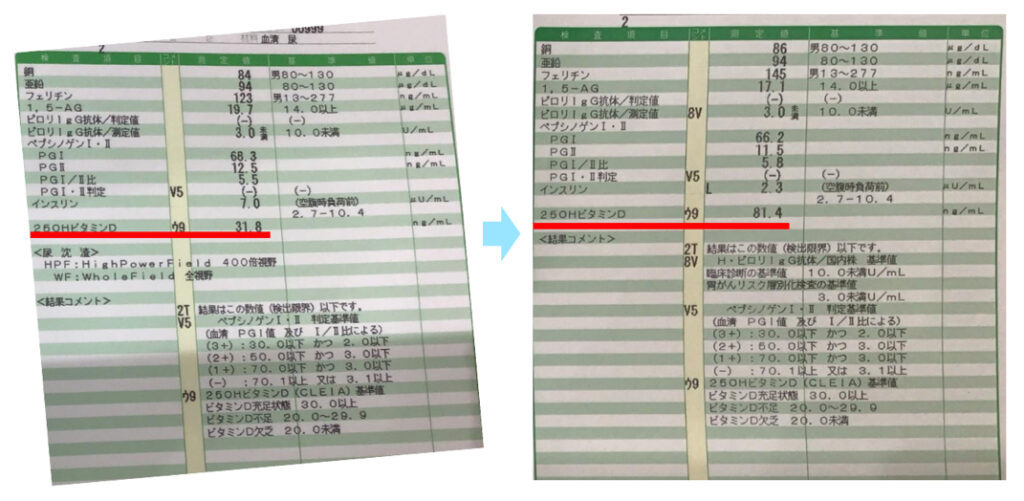

この採血データは私のものです。左がビタミンDを2000単位/日飲んでいたときのデータです。30μg/dl前後に停滞していました。このときは花粉症の症状の改善は充分ではありませんでした。右は5000単位/日飲んでのデータで、81.4μg/dlまで上昇しています。ここまで上昇すると明らかに体感が違います。

花粉症を軽減するためのビタミンD摂取法

1.日光浴を取り入れる

地上に届く紫外線には「UVA」と「UV B」の2種類があり、シミ、シワ、白内障、皮膚がんなどのリスクを上昇させるのはUVA。オゾン層で遮られることなく地上に到達するので肌への影響も大きいのです。

ビタミンDの生成に寄与するのはUVBのほう。こちらはオゾン層で遮られ、地上に到達するのは一部です。1日に必要なビタミンDは20〜30分の日光浴で生成されます。これくらいの短時間であればUVAのデメリットを心配する必要はありません。日に焼けやすくシミやシワが気になるなら顔はしっかりガードしながら、腕や脚などを外気にさらして日に当たるといいでしょう。

UVBは服やガラスを透過できません。日焼け止めを塗ってしまってもダメ。直接肌に当てることがポイントです。陽に当てる範囲が広いほど、短い日光浴で効率よくビタミン Dを生成できます。

2.ビタミンDを多く含む食材

エリンギやまいたけなどのキノコ類がおすすめです。しいたけやきくらげは、生ではなく干ししいたけや乾燥きくらげを選びましょう。天日干しの過程でビタミンDが増加しています。卵(イクラ、鶏卵、うずらの卵)、内臓ごと食べられる魚(しらす、ちりめんじゃこなど)、鮭、マグロ、サンマ、サバもよいでしょう。

食品に含まれたビタミンDの吸収を高めるためには、カルシウムと一緒に摂ることです。また、ビタミンDは油に溶けやすい脂溶性ビタミンなので、炒める・焼くなど油で調理すると吸収率が上がります。

とはいえ、食事だけで血中濃度を50~60に引き上げるのは難しいのが実情です。加えて、腸内環境が悪いと栄養素の吸収も妨げられてしまう。そこで、より確実に濃度を上げるにはサプリメントが有効です。

3.サプリメントの使い方

一般的には1日2000~5000IU程度の摂取が勧められていますが、花粉症が深刻な方や早く血中濃度を上げたい方は、1万IU程度を2~3か月集中的に摂り、定期的に採血して濃度を測る方法があります。その際には必ず採血を定期的にチェックしてください。

ビタミンDには活性型もありますが、高カルシウム血症のリスクがあるため、基本は活性前のビタミンD3を選ぶことが大切です。

こちらに示されたビタミンDの摂取量が多いのではないか、と疑問を持たれる方もおられると思います。ビタミンDの摂取量のリスク評価では、大部分の健康人にとって安全なVD3摂取量は250μg(10000IU)と結論づけられており、(Am J Nutr.2007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17209171/)前述のように活性型を大量に摂取しなければ、過剰症の心配はありません。

腸内環境を整えるポイント

ビタミンDを摂るだけでなく、腸内環境を整える食生活も大切です。たとえば、食物繊維や発酵食品(納豆、ヨーグルト、味噌など)をしっかり摂取し、オリゴ糖や乳酸菌を意識的に補うこと。さらに、砂糖や小麦粉などの精製炭水化物を控えめにすることで、善玉菌が優勢になりやすい腸内環境をつくれます。

また、腸の粘膜を修復するためにはタンパク質(アミノ酸)や亜鉛、ビタミンB群なども重要です。オーソモレキュラー栄養療法の観点では、花粉症という“アレルギー反応”を抑えるには免疫バランス全体を整え、結果として炎症の元となる要素を最小化することが不可欠なのです。

花粉症を本気で改善したいなら、ビタミンD濃度をチェックしよう

- 採血で自分のビタミンD濃度を知る

日本人の方で、ビタミンDの血中濃度を測定すると、30μg/dl以下、という方がほとんどです。ビタミンDの効果を得るためには50-80μg/dl以上が理想的と考えられ、そこまで上げると花粉症だけでなく体全体の免疫が高まりやすくなります。 - 腸内環境の整備

ビタミンDをいくら摂っても、腸内環境が悪化したままでは十分に吸収されず、アレルギー体質が改善しにくくなります。 - 生活習慣の見直し

適度な日光浴、規則正しい睡眠、過度なストレスを避ける。これらも免疫バランスには必須です。

花粉症は「一生付き合うしかない」と諦めている方が多いかもしれません。しかし、ビタミンDという切り口で腸内環境を改善し、体の“バリア力”を高めれば、症状の大幅軽減が十分に望めるのです。

毎年の花粉症で苦しむ方や、薬に頼ってばかりで根本改善をあきらめている方は、ぜひ一度「ビタミンDの血中濃度」をチェックしてみてください。当院でも、採血や栄養相談を通じて、皆さまのアレルギー体質の改善をお手伝いしております。ぜひ、花粉に悩むあなたもこの機会にオーソモレキュラー栄養療法の視点を取り入れてみませんか。きっと、毎年のつらい季節がガラリと変わるはずです。ぜひ一度ご相談ください。

著者プロフィール

- 院長

-

オクノクリニック神戸三宮院、宮崎治療院院長。循環機器内科専門医。

医学部卒業後、循環器内科医として心臓血管カテーテル治療に従事。2012年11月~2014年10月アメリカSkirball Center for Innovation (ニューヨーク州、血管内治療デバイス研究施設)に研究留学。2016年3月大学院博士課程修了 研究テーマ「冠動脈ステント留置後の病理組織と光干渉断層法の画像の比較について」。

最新の投稿

2026年2月10日急に膝が痛い!考えられる疾患、原因と治療法を医師が解説

2026年2月10日急に膝が痛い!考えられる疾患、原因と治療法を医師が解説 2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説

2026年1月10日膝に水が溜まる痛みの原因や症状、治療法などを医師が解説 2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説

2025年12月9日ランニングで膝に痛みが!その原因と治療法、対策を医師が解説 2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説

2025年10月9日疲れが取れない原因として考えられる病気を医師が解説